ご存じですか?中国残留邦人・中国帰国者とは

Q1 「中国残留邦人」とは、どんな人のことを言うのですか?

A1 第二次世界大戦の後、日本へ帰る機会を失い、中国で暮らしてきた日本人の方々です。

(日本から見て自国の人という意味で邦人と呼びます。)

Q2 終戦の頃の中国には日本人が多く住んでいたのですか。

Q2 終戦の頃の中国には日本人が多く住んでいたのですか。

A2当時(昭和20(1945)年)、旧満洲地区(現在の中国東北地方、以下「満洲」)には、軍人の他に155万人の日本人が住んでおり、この中の27 万人は開拓団として農業に従事していました。

「満洲」の日本軍が戦況の悪い東南アジア方面に部隊を移し、1945年にはその補充として開拓団の17歳から45歳までの男性の大多数が軍に召集されたため、残った家庭は老人婦女子が主体となっていました 。

Q3 終戦時、「満洲」はどんな状況にあったのですか。

A3 昭和20(1945)年8月9日、ソ連軍の国境を越えた攻撃が突然始まったために「満洲」は大混乱となり、日本人は着の身着のままで避難を始めましたが、過酷な逃避行の中で死亡者が続出しました。

避難民は徒歩で何日もの間、逃げまどいました。ソ連軍の攻撃や現地人の襲撃を受けて集団自決(=自死)する人たちもありました。逃避行中には極度の疲労と飢餓に加えて伝染病も発生し、死亡者が続出するという悲惨な状況に陥りました。

中国東北部農村風景

Q4 生き残った人たちはどうなったのでしょう?

A4 このような混乱状態の中で、肉親と生別、死別し、中国人養父母に育てられた幼い子供(中国残留孤児)や、家も職もなくして衣食にも事欠き、やむなく現地の人と結婚した女性たち、及び何らかの理由により残留せざるを得なかった男性(約1割)が多数いました(中国残留婦人等)。

Q5 日本人の戦後の帰国(引揚)はいつ始まったのですか?

A5 「満洲」からの帰国(引揚)は終戦翌年の昭和21(1946)年5 月から始まり、昭和33(1958)年7 月までで「満洲」から約108万人 の日本人が帰国しました。

昭和21(1946)年5 月から中国の内戦が激しくなって中断する昭和23(1948) 年8 月までに約105万人が引き揚げました(前期集団引揚)。その後、昭和24(1949)年10月に中華人民共和国が建国されると、昭和28(1953)年3月から引揚が再開され、昭和33(1958)年7 月までに3万3千人が帰国しました(後期集団引揚)。その後、国交のなかった間は個別に引き揚げる方法が細々と続きました。

Q6 中国残留邦人はなぜ日本に帰れなかったのですか?

A6前後期の引揚期間中、中国人家庭で育てられていた残留孤児たち(自分が日本人と知らなかった人もあり)や残留婦人たちは引揚船の情報が届かなかったり、中国でできた家族に気兼ねしたりといった事情もあり、ほとんど帰国できませんでした。

なお、後期集団引揚までの人を「引揚者」といい、その後、帰国した中国残留邦人を「中国帰国者」と呼んでいます。

中国以外にも、樺太(現在のサハリン)において、少数ですが「中国残留邦人」と同様の方々が存在し、「樺太残留邦人」と呼んでいます。

合わせて「中国残留邦人等」と呼んでいます。

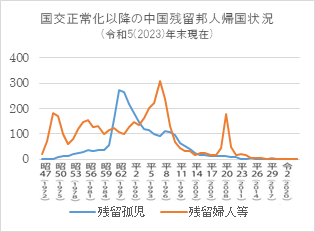

Q7 中国残留邦人の帰国状況はどうなっていますか?

A7 国交正常化以降の国費永住帰国者の数は「中国残留孤児」2,557名、「中国残留婦人等」4,168名、一緒に帰国した家族を含めると総数20,912名となっています(令和6(2024)年3月31日現在)。

A7 国交正常化以降の国費永住帰国者の数は「中国残留孤児」2,557名、「中国残留婦人等」4,168名、一緒に帰国した家族を含めると総数20,912名となっています(令和6(2024)年3月31日現在)。

昭和47(1972)年の日中国交正常化以降、個別に大量の帰国が始まりました。成人した中国残留孤児から自分の身元を調査して帰国させてほしいとの要望も届けられ、国は調査を始め、身元判明の有無に関わらず、帰国の道を開きました。

中国残留婦人たちも初めは永住帰国する人と一時帰国を望む人に分かれましたが、1990年代以降は、子供の独立や配偶者との死別を契機に日本へ帰りたいという人が増えました。

中国残留婦人等の帰国は、国交正常化直後に最初のピークがあり、平成6(1994)年から平成 8(1996)年に2回目のピークがありました。(なお、平成20年(2008)に残留婦人等の帰国数が急増していますが、これは同年度中に把握された過去の自費帰国者数が含まれているためです。)中国残留孤児の帰国は、昭和62(1987)年から平成 2 (1990)年をピークに、その後は減少していきますが、今も年間1世帯ほどの永住帰国は続いています。

Q8 中国残留邦人問題は終わったのですか?

A8 いいえ、中国残留邦人の困難は、むしろ帰国してから始まるのです。

終戦直後の引揚者も後期集団引揚者も、中国社会で生活していたとはいえ、家族との言語は日本語であり、日本の習慣を失わずに生活していた方がほとんどでした。しかし、中国残留邦人の場合は違います。

中国残留婦人たちは日本語を話せるにしても、日本人であることを表に出さないように生きてきましたし、配偶者や子供は全く中国文化圏の人です。幼少期から中国人養父母に育てられた中国残留孤児は日本人を両親として生まれていますが、本人も家族も、言語、習慣、価値観は中国のものです。

日本語の習得をはじめ、日本社会に適応していくには大変な努力が必要でした。中高年になって帰国した中国残留孤児とその家族は、5〜10年の間、悪戦苦闘を強いられ、孤児世代では20年30年経っても思うように話せない、日本に適応できないという人も見受けられます 。

戦後約80 年が経ち、中国帰国者は後期高齢者の年齢になりました。かろうじて覚えていた日本語も高齢になって忘れてしまうという現象も起こっています。そして、日本の文化や生活習慣にもなかなか馴染めないまま老後問題を抱える人達も多く、現在の社会保障だけでは中国帰国者の介護問題の解決は難しく、新たな施策も必要になってきています。

Q9 国はどんな施策を講じているのですか?

A9 国では、中国残留孤児の身元調査に始まり、永住帰国から定着まで、そして定着後の生活支援を行っています。

帰国旅費の負担、身元引受人のあっせんを直接行うほか、中国帰国者支援・交流センターにおいて、帰国直後の日本語や生活習慣の集中的研修や、定着後の日本語教室、生活・就労相談、交流の場の提供等の支援を行っています。この他にも地域社会における日本語学習支援、支援通訳や巡回健康相談等を自治体を通じて行っています。さらに平成20(2008)年4月からは、帰国した方々の老後の生活の安定を図るため、「新たな支援」として満額の老齢基礎年金を支給し、それでも十分な安定が図れない方には必要に応じて支援給付(生活、住宅、医療、介護等)を行っています。また、平成26年10月からは、支援給付を受けていた残留邦人が亡くなった場合、(それまで給付を受けていた)その方の配偶者への支援給付も行っています。

Q10 中国帰国者支援・交流センターとは?

A10 定住している中国・サハリン帰国者とその家族への支援と、日本社会に帰国者の存在を知ってもらうための様々な活動を行っている機関です。

中高年になってから帰国した残留邦人は帰国当初の支援だけで日本社会に適応していくのは困難です。高齢一世の地域社会での孤立を防ぐためにも、生涯学習としての日本語学習や交流の場づくりの必要が求められています。また、二・三世家族の中には、言葉や生活習慣の違いに加え、厳しい経済状況下、職場や近隣、学校などで、長年に渡ってさまざまな適応上の困難に直面している人たちも多くいました。

このように多様な中国帰国者等の問題に対して、国は中長期的視点から中国帰国者等を支援する機関として「中国帰国者支援・交流センター(以下、センター)」を全国7カ所に開設しました。その第一号として、関東・甲信越地域(1都9県)を主たる支援範囲とする「首都圏中国帰国者支援・交流センター(以下、首都圏センター)」が平成13(2001)年11月に開設されました(公益財団法人中国残留孤児援護基金に運営を委託)。

センターでは、中国帰国者等とその家族の方々が周囲の人々とのつながりの中で、日本で安定した生活を送れるよう、定着支援(首都圏センターのみ)、日本語学習支援、交流、地域支援、生活相談、情報提供(首都圏センターのみ)、普及啓発、介護支援などの事業を行っています。特に近年は「戦後世代の語り部派遣事業」に注力しています。

Q11 「戦後世代の語り部」とは?

A11 中国残留邦人等の体験を次世代に語り継ぐ人たちです。

最近では、残留邦人や帰国者の歴史を知らない世代も増えてきており、この問題への社会的関心も低下してきています。また、帰国者一世世代の高齢化に伴い、残留邦人としての体験を語り伝えられる人も少なくなってきています。歴史的にも記憶に残していく必要があり、普及啓発事業の一環として、体験者からその記憶を引き継ぎ、後世に伝承する次世代の語り部を育成・派遣する「戦後世代の語り部派遣事業」を実施しています(首都圏センターのみ)。

ご依頼があれば無料で全国に語り部を派遣いたします。詳しくは以下をご参照下さい。

https://www.sien-center.or.jp/kataribe/indexy.html