上の図(以下図4と呼ぶ)の中の各用語(あるいはその略称)について多少の解説をすれば、次のようになる。

| 本稿は科研費報告書『「中国帰国者」をめぐる地域社会の受容と排除に関する比較社会学的研究』※ に掲載された論文です。 ※(研究課題番号07610184) 平成7年〜平成9年度科学研究費補助金 研究成果報告書 研究代表者 蘭信三(京都大学留学生センター 助教授) |

「中国帰国生徒と高校進学−言語・文化・教育・排除−」

大阪大学大学院言語文化研究科博士課程1年/教育社会学

鍛治致

本研究は、教育現象を対象としたものであるが、データの収集については人類学的な手法に負うところが大きく、集まったデータの分析作法については社会学を志向している。

また、本稿の目的は、中国帰国青少年たちが高学歴争奪レースの「大通り」から排除(注1)されてゆくその過程において、言語や文化といったものがどのような役割を果たしているのかを考察することにある。

社会調査は質的調査法と量的調査法に大別されることがあるが、こうした区分に従えば、私が本研究において採用している調査方法は質的調査法(特に参与観察法)である(注2)。

調査の対象となった人々は、中国帰国青少年と彼ら(注3)をとりまく人々であり、調査場面には、学校のほかに地域や家庭が含まれる。

筆者は、1994年から地域の「日本語教室」の「日本語教師」として、そして、1995年からは教育委員会等が派遣する「通訳」として「調査対象」たちと関わるようになったが、いま思い返してみれば、こと筆者にとっては、こうしたボランティア活動あるいはアルバイトが、フィールドに入るきっかけだった。現在では「日本語教師」や「通訳」という肩書をぬきにして、日本語教室や学校以外の場所において「調査対象」たちと関わることも多い(注4)。

私が関わってきた中国帰国青少年と彼らをとりまく人々の一人ひとりが「調査対象」であり、そういった人々と関わることそれ自体がすでに参与観察であり調査活動であるとするならば、調査場面の概要は以下のようになるだろう(注5)。

(注1)本稿では排除が指し示す範囲をやや広くとる。不合格だけでなく、進学拒否や「自主退学」などによって「自主的に」学校にいかなくなるということも社会現象としては排除の一形態であるとする。

(注2)参与観察を行う者は、大学とフィールドという二つの場に身を置くものの、結局どちらの場においても完全な成員性を獲得することができないいわば境界的な存在である。しばしば、参与観察によって書かれた論文の発表は、「当局」から「アカデミズムへの挑戦」と受け取られ、「当事者」からは「裏切り行為」として受け取られる。ビデオカメラやテープレコーダーが普及しているこの時代に、あえて、目というレンズと耳というマイクと脳という記憶装置を駆使し、それによって「アカデミック」な成果を産出してゆくことの価値およびリスクと、こうした「スパイ行為」によって「暴露本」を書くことをめぐる「モラル」の問題、そして、参与観察で論文を書くという行為を正当化するために、参与観察を行う者がそれぞれ大学とフィールドにおいて行わなくてはならない「儀礼」について、ここで自分自身の体験にできるだけ具体的に触れながら論じたいところではあるが、別稿に譲ることにしたい。

(注3)性別−

より厳密には性的傾向(sexual orientation)−に関わらず「彼」「彼ら」を使用するものとする。

(注4)特に1997年の暮れからは、筆者の下宿が中国帰国青年たちの「くつろぎの場」となっている。ここに至り、ボランティア活動・アルバイト・交遊・調査活動・私生活の間には明確な境目がなくなってしまった感が強い。

(注5)以下のリストにおいて、学校・家庭・地域という分類は大目にみたとしても、それより下位の分類についてはいくつかの問題がある。だが、このリストはあくまでも本研究の調査場面について多少なりともより具体的なイメージをもってもらおうという意図でまとめたものであり、このリストにそれ以上の意味はない。

| 学校: | 「教育現場」: | 授業中、休み時間、給食、三者面談、懇談、家庭訪問、授業参観、 カウンセリング、保健室、職員室、学園祭、校内研究会、料理講習会、その他。 |

| 教育委員会等: | 教育委員会での転入手続きのための面談、夏季休業中の教科補修、冬季休業中の日本語補修、その他。 | |

| 「集会」等: | 教職員組合の研究集会、教職員組合員等が企画した様々な「集い」、その他。 | |

| 地域: | 「日本語教室」: | 「授業」、「遠足」、「ボランティア会議」、バザー、パーティー、その他。 |

| 役所関係(注6): | 福祉課、入国管理局、法務局、その他。 | |

| 交遊: | ゲームセンター、銭湯、カラオケボックス、ドライブ、ファミリーレストランの駐車場における「暴走」見学、路上・公園・団地・「市民ホール」での「たむろ」、筆者の下宿でのおしゃべり・マージャン・トランプ等、その他。 | |

| その他: | 電話でのおしゃべり、シンポジウム、忘年会、その他。 | |

| 家庭: | 中国帰国青少年に勉強を教えるために彼の家にいったとき、保護者の相談事にのるために彼の家に出向いたとき、特に用はなかったが中国帰国青少年に連れられて彼の家に立ち寄ったとき、招かれた食事の席、その他。 |

| 中国帰国者: | 1972年の日中国交回復以降に、主として中国東北部(旧「満州国」)から帰国・来日した「日本人」(注7)および、その「親族」。引揚者と移民の両方の側面をもつ両義的な存在(注8)。 |

| 文化: | ブルデューが理論化しているハビトゥスの概念に近いものであり、あるひとそろえの行動様式を生成する原理となっている「精神の型」(注9)。本稿では以下のような側面をもっているものとして使用する。個人によって後天的に内面化されるもの。社会構造によって規定されるもの。微視的な相互作用に還元されないもの。個人の具体的価値観や具体的行動様式を基礎の部分で規定しているもの。ある集団の構成員の間で個人を超えたレベルにおいて共有されているもの。 歴史の産物であり、象徴の体系であり、規範の体系である。ほかの文化と対照される機会があって初めてその輪郭がぼんやりと把握されるような、差異を前提としたもの。 |

| 日本人的文化: | 基本的には日本/中国といった地理的要因によって「正統性」を付与されているもの。「日本」の「支配権」が及ぶ範囲においてのみ「正当」であるとみなされるという、ある種「通貨」のような側面をもつ。中国帰国青少年がこれをどのていど身につけることができるかは、来日年齢や在日年数等の影響を受ける(注10)。 |

(注6)教育委員会を除く。

(注7)主として「残留孤児」や「残留婦人」。

(注8)中国帰国児童生徒のもつ「引揚者」「帰国子女」といったある種の「日本人性」が行政から様々な配慮・サービス(受験特別枠や日本語教室の設置)を引き出すことになる場合続きもあるし、また、彼らのもつある種の「外国人性」が、これまで長く在日韓国朝鮮人児童生徒教育と取り組んできた教職員組合を「動かす」場合もある。ある自治体が国際交流の名の下に中国帰国者による餃子講習会を企画したところ、ボランティアから「国際交流とはどういうことか。同胞であるはずの中国帰国者を外国人あつかいするつもりか」という声が寄せられたというケースがある一方で、学校によっては彼らを一律に外国人児童生徒であるとみなし、事実上中国帰国児童に日本名は名乗らせないという指導をしているところもある。

(注9)竹内(1995)にはハビトゥスを「精神の型」と短くいいかえている一節があり、ここではそれに倣った。

(注10)この日本人的文化という概念の設定については「最初から日本人的文化なるものを設定してそこから議論を始めてしまうのはよくない」「日本人的文化といわれてもその具体的内容がイメージしずらい」「文化を実体としてとらえる見方はよくないのでは」など様々な批判があると思われる。今後の課題としたい。

| 向学校的文化: | 近代産業社会の成立という歴史的要因によって「正統性」を付与されているもの。「近代」の「支配権」がおよぶ範囲においてのみ「正統」であるとみなされる。世界中ほとんどすべての近代的教育機関によって「正統」「好ましい」「模範的」とみなされるようなあるひとそろえの行動様式を、生成する原理。どのような具体的行動をもって向学校的行動であるとするかはその国々によって多種多様であるが、そういった行動の生成原理としての文化はある一定の汎国家性をもっているものとする。それゆえ、向学校的文化とは、ある一定ていどにおいて地理的制約を越えてもち運びすることのできる文化資本である。ただし、もち運んだ後の「換金」にはある一定量の労働と時間が必要であるし、あるていどの「目減り」も免れない(注11)。中国帰国青少年がこれをどのていど身につけることができるかは、中国における就学年数・中国における居住地(都市/農村)等の影響を受ける。なお、向学校文化のこのような汎国家性が、世界中に「近代」という時代が広まったことと深く関わっていることはいうまでもない。 |

| 「格式」文体: | 典型的には演説や新聞などで使用される文体。国家からの整備・管理・規格化を受けている。国家による後ろ盾を受けて「正統」であるとみなされている。この文体の次世代への継承には「フォーマルな教育」(注12)のみならず「インフォーマルな教育」(注13)も深く関わっている。英語などの「大言語」への翻訳が比較的容易になるように「整備」されている。国語の教科書が「正統」な文体として学習者に提示している文体。言語以外の文脈(たとえば動作や口調など)からの独立性が高い。文字が存在している条件下において政治的にドミナントな者たちによって「整備(メンテナンス)」されてきた文体であり、特に近代的学校教育を通じ国民のあいだにひろまった文体。学校が「知」を伝達するための唯一無二の媒体と位置付けている文体。音声というよりも文字を媒体とした学習(典型的には机に座って本やノートを広げるというスタイルの学習)によって習得される文体。基本的には地域的、階層的、民族的にドミナントな人々が使用する「日常」文体から比較的「近い位置」に国家が設定した文体。学校によって「思考」であると公認された精神活動を行ったり、学校によって「知」であると公認されたものごとを学校が公認するようなやり方で「出し入れ」(注15)するにあたり、学校が事実上唯一無二の媒体(メディア)として位置付けている文体。 |

| 「日常」文体: | 上述の「格式」文体との比較で述べれば、「日常」文体は以下のような特徴をもった文体であるといえる。典型的には日常会話や漫画などで使用される。「格式」文体のような国家による「整備」「規格化」が進んでいない。地域や階層や性差(注16)や年齢による格差が大きい。世代を超えた継承方法が国家によって制度化されていない(注17)。 |

(注11)なお、これは反学校文化についてもいえることである。日本という場に合わせて「変換・出力」できなければ、中国で身につけた反学校文化も日本という場において十分な威力を発揮することはない。なお、中国バージョンの向(反)学校文化を身につけた者が日本バージョンの向(反)学校文化と出会った場合、どのような過程をたどりながらそれを変換・融合させていき、また、それはどのレベルおよび範囲(アイデンティティ、嗜好、ファッション等)において進行していくのかという問題についての考察は別稿に譲りたい。

(注12)ここでは、いわゆる「学校教育」のこと。

(注13)ここでは、学校以外の場面で接触する人々やマスメディアをエージェントとした学習機会のこと。

(注14)つまり政治的にドミナントな人々にとって習得が容易になるようなかたちで設定された文体。なお、今回あえて、バーンスタインの精密コード/制限コードや、カミンズのCALP/BICSという分類を踏襲しなかったのは、この二人がこれらの概念を考案してゆくその過程において近代・国家・権力・恣意という問題をあまり意識しておらず、ある言語なりある文体が「学習」に適しているかどうかを決定する要因が、(社会の側というよりは)あたかも言語それ自体に内在しているかのような印象をつくりだしているからである。この問題についてはまた稿を改めて論じたい。

(注15)具体的には「知」の「インプット」としての「学習」と「知」の「アウトプット」としての「試験」。

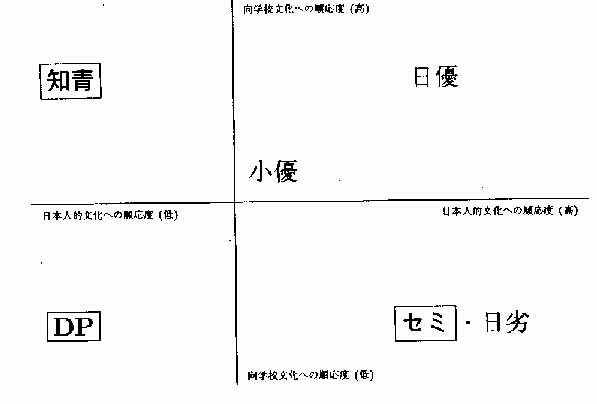

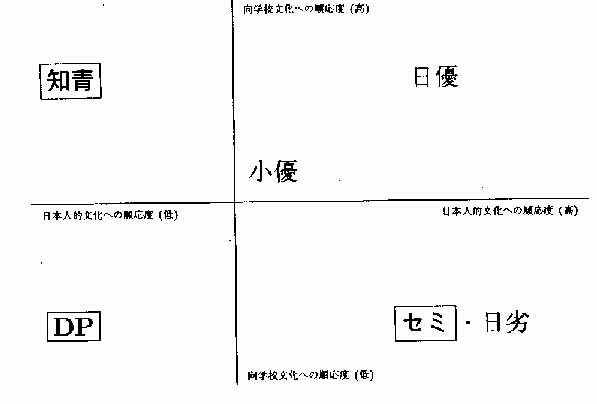

まず、議論を展開するための準備として、中学校3年生段階にある中国帰国生徒と日本人生徒を(1)日本人的文化に順応しているか、(2)向学校文化に順応しているか、という2つの軸を設定することにより、下図のように類型化する。

上の図(以下図4と呼ぶ)の中の各用語(あるいはその略称)について多少の解説をすれば、次のようになる。

| 知識青年: | 中国語の“知識青年''にならって使用する用語である(図においては知青と略した)。 |

| ディーピー DP: |

中国語の“地痞”(注18)という語を元に筆者が独自に設定した用語である(注19)。 |

(注16)より正確には性的傾向というべきかもしれない。

(注17)なお(1)「格式」文体と「日常」文体の間に明確な断絶はなく、これらは無数の階調によって構成される連続体である。

(2)「格式」文体が操れない人はいても「日常」文体が操れない人はいない。(3)「格式」文体の操作が得意な人が、「日常」文体の操作を得意とするとは限らない(英文読解は得意だが英会話は苦手な日本人学生などがこれにあたるだろう)。また、(4)「格式」文体の操作が不得意な人が、「日常」文体の操作も不得意としているとは限らない

(新聞を読んだり国会中継をみてもよく理解できないが、日本語は「普通に」話せる中国帰国青少年がこれにあたるだろう)。

(注18)中国語の``地痞 (dipi)``地痞

''(dipi):土地のよたもの。地回り。(光生館『現代中国語辞典』による)。地回り

(じまわり):その土地に住みついている者。

特に、遊里や盛り場に住んでうろつきまわるならず者。(岩波書店『広辞苑(第三版)』による)。

(注19)ここで表記をアルファベットにしたのは、``地痞''という語に含まれるある種の「否定的なイメージ」をいくらかでも「肯定的」な方向に転換させたいと考えたからである。

なお、これが、本稿においてDPであるとされる人々の自称ではなく、彼らとしてもそのように呼ばれることを決して好まないであろうことはここに断っておきたい。また、本来、図においてこのDPが位置している辺りには、勉強は苦手だがDPのような反学校文化は身につけてはいないという者たちも位置しているはずであるが、今回このような者については考察しないことにする(今後の課題としたい)。

| 「セミリンガル」: | 一般的にはある種の「エリート・バイリンガリズム」の下で使用される用語であり、それが指す内容は、両言語とも「中途半端」にしか操れず両言語とも「まとも」に操れないこと、およびそのような「限られた」言語能力しかもっていない人々である(図においてはセミと略した)(注20)。 |

| その他: | その他、図中には、日優、日劣、小優という用語があるが、これらについて若干の解説をすれば以下のようになる。まず第一に、日優とは日本人「優等生」の略である。また第二に、日劣とは日本人「劣等生」の略である(注21)。そして第三に、小優とは、日本の小学校6年生前後に編転入した中国帰国児童生徒の中で、中国においてすでに向学校文化を身につけていた者である(注22)。 |

なお、以上の中で、今回考察の対象とするのは、知識青年・DP・「セミリンガル」のみである。その他の類型については、今後の考察課題としたい。

本稿において、知識青年とは、典型的には、中国においてすでに向学校文化に順応していたものの、来日年齢が比較的高く在日年数が比較的短いこともあり、日本人的文化に十分に順応できていない(注23)者を指すが、彼らは中国で身につけた「学力」を日本語で表現することができないために日本の「底辺校」等に進学することを余儀なくされ、進学後は日本的な人間関係にもなじめないために「友達」の少ない高校生活をおくることになる。

与那原(1997)によれば、ある中国帰国青年は次のように語っている。

| |

そのころの帰国者は、日本語をあるていどおぼえたら職業訓練校に通って技術を身につけて働く、というのがパターンだった。でも僕は、中国で難しい高校に入れたのに日本では勉強できない、ということに納得いかなかった」 (与那原 1997) |

|

彼は定時制に進学するが、その後、大学入学資格検定に合格し、定時制高校をあとにした。彼は続ける。

| |

「定時制にそのままいれば高卒にはなったんだけど、正直いって早く高校出たかった。僕、そのころまわりの人

ともうまくいかなかったし、ちょっと暗かったね」 (与那原 1997) |

|

(注20)なお、本稿の視線が「中途半端」で「限られた」「セミリンガル」たちそのものというよりは、彼らを「セミリンガル」と呼び、彼らを「中途半端」で「限られた」存在へと追いやっている社会のあり方のほうに向けられていることはいうまでもない。

(注21)「優等生」との対比を際立たせるためにあえて「劣等生」という用語を使用した。この「劣等生」とは向学校文化に順応していない者を指すが、彼らの全員が反学校文化の担い手(いわゆる「不良」や「ヤンキー」)であるとは限らない。

(注22)中国において「格式」文体の何たるかと予習復習の習慣を身につけた状態で来日し、日本語の「日常」文体をひととおり身につけた状態で中学校へ進んだ中国帰国生徒の中には(引揚生徒特別入試枠などの)

「受入枠」や(受験時間延長などの)「特別配慮事項」に頼らずに高校へ進学する者が少なからずいる。

(注23)本稿においては、移住を経験した子供が心のどういったレベルにおいてまで移住地の文化に順応できるのかという問題については(箕浦

1991)と同じ立場をとる− つまりその子供の移住年齢が大きな影響を及ぼす−

。

その翌年、彼はある大学の引揚生徒特別枠を受験し、合格をはたした。

この知識青年たちを悩ませる問題のうち、最も大きなものの一つは、やはり何といっても、自分が中国で培ってきた「学力」が日本では「正当」に評価してもらえず、その結果、日本では進学の「大通り」から排除されてしまうということだろう。このことについて、ある中学校の教員は次のように述べている。

| |

日本の進学制度と向かい合ったとき、中国の子らにとっての最大の問題は言葉のハンディだと思います。そのためにいわゆる「低学力」という問題が生じるんですけど、こうした場合、これが本当に「低学力」といえるのか、私は非常に疑問を感じるんですね。 たとえば、校内の実力テストで、模擬テストで、本当に子どもらの学力が正確に計れるのかどうか。日本語によるテストでね。 たとえば、中間テスト、期末テスト、それから3年生になったら、うちの学校では実力テストが5回あります。そして進路指導のときは、大体この実力テストのほうの成績で受験校を判断する場合が多い。 中間期末などの定期テストはまだ出題範囲も限られていますから、一生懸命やってる生徒の中には100点満点の2桁ぐらいは取れる子がいます。ただ、実力テストになると、もうほとんど点が取れません。5教科で100点以上取れる生徒は大変すくないです。うちの中学の場合は。点数も、5教科で100超えないと、はっきりいって、もう入れる公立高校がないんですね。行けるとしても、いちばん入りやすいところ。それでも「ギリギリで どうにか入れるか」という感じですね。しかも、受験当日に偶然という要素がどう働くかもわかりません。去年のケースでは微妙なとこで落ちた子がいました。「どうしてもそこを受験したい」というので受けさせたのですが、でも落ちました。 そういう中でやっぱり一つ思い知らされたのは、この子たちが、日本人とまったく同じ基準で評価されてしまっているということですね。この子たちにしてみたら、向こうではたとえば8年間ずっと中国語で教育を受けてきているんです。でも、その8年間が日本の進学制度の中ではまったく評価してもらえないわけです。 それからもう一つは、日本人の生徒にとって日本語は国語、つまり第一言語ですが、この子たちにとって、日本語は外国語、つまり第二言語なわけです。しかし、現状からいいますと、この子らの日本語を外国語として、つまり第二言語として評価しようという姿勢はどこにもありません。個人的にそう思ってる先生はいらっしゃると思うんですけれども、進学制度全体としてはこのあたりがまったく考慮されていません。 (とよなか 1998) |

|

本来もっているはずの「学力」が「正当に」評価されず、向学校文化に順応しているにもかかわらず「底辺校」への「島流し」(注24)にあう知識青年たちは、典型的にはまず「底辺校」において知識青年としてのプライドを著しく傷つけられるという体験をする。再び先ほどの中学教師の言葉を引用してみよう。

| ある子に聞いたら、英語はアルファベットから復習しているし、数学というよりは算数をやっていたりするそうです。中国でそれなりの学力を備えていた子がこういった高校に入りますと、どうしても「何やこの高校、何を教えてんねん」という印象をもって、高校に通う気をなくしてしまうんですね。 (とよなか 1998) |

また、こうした体験に追い打ちをかけるようにして、彼らは典型的にはいわば「二重の孤独」を経験することになる。これは、一つには、彼らが日本人的文化に順応していないので「友達」がつくりづらいという意味での孤独であり、もう一つには、周りのクラスメートが向学校文化に順応していないから「友達」になりづらいという意味での孤独である。彼らは周りの生徒との間に「勉強」という接点も「中国」という接点ももちえない。これらの両者はいわば二重にすれ違ってしまっている。つまり、彼らは自分の「優等生」としてのプライドに見合うレベルの授業を受けることができないだけでなく、自分と共通項をもつ「友達」とも出会うことができないのである。

(注24)この用語はブルデュー1997[1964]:

15,18-9,22)に倣って使用するものである。

だが、彼らにとってたとえこのようにプライドを傷つけられ孤独にさいなまれる高校生活であったとしても、高校卒業後に大学進学というかたちで「道が開ける」こともある。先にも少し述べたことであるが、向学校文化は「近代」の支配が及ぶ範囲内であれば、あるていどの地理的制約を越えて「通用」する「資本」としての側面をもっている。したがって、知識青年たちが「赤点ばかりの落伍生」と同じような地位に押し込められているのは最初のうちだけであるといってよいかもしれない。

彼らは、中国で身につけた向学校文化を「元手」にして、日本語の「格式」文体の読み書きを勉強するなどある一定の意識的努力を積み重ねることにより--

多少の「目減り」はあるにせよ-- 中国的な向学校文化のある部分を日本的な向学校文化に「換金」し、大学受験の際に「資本」として活用する(注25)。

だが、ここで一つ忘れてはならない点は、こうした「換金」には必ずある一定の期間と相当な「目減り」が伴い、彼らの大学進学が依然として大きく制限されているということである。たとえ、近年ある一定数の中国帰国大学生が誕生しているとはいっても、彼らのほとんどが依然として、入試特別枠や3教科受験校や中国語・中文学科に「島流し」されていることに変わりはないのである。

最後に、この知識青年の典型であると思われるある中国帰国生徒が書いた作文の一部を以下に紹介したい

午後の国語の時間になって、先生は私に225ページを開くように言いました。中国では授業中に、よく教科書 を机にしまわせて本文を暗唱させます。ですから私は先生が私に暗唱させようとしているのだと思い、教科書を 机の中にしまいました。みんなはドッと笑いました。私は本当に耐えきれなくなりました。その時は自分でも自 分が抑えられず、涙が頬をつたってポタポタ机の上に落ちました。私も泣きたくはなかった。日本人に中国人は 気骨がないと言われたくなかった。でも、その日はとてもとても疲れていたのです。私は小さい時から今まで、 人に笑われたことはありませんでした。とくに勉強の面においてはそうでした。私は自分が気骨のない中国人で はないと全世界の人に向かって言いたかった。そのとき私は本当に中国へ飛んで帰りたかった。 ある日、母が父に向かって日本に行く手続きが全て整った、およそあと3カ月くらいで、ここでの仕事等の段取り が終わったら日本に行ける、と言っているのが耳に入りました。私は両親が話し終わった後、喉を広げて、私は あなた達と一緒に行かない、行くのならあなた達だけで行けばいい、と叫びました。私は両親に向かってこんな 口の聞き方をしたことはありませんでした。その時が初めてです。私は声をあげて泣きました。母がやって来て 優しく言いました。日本はおばあさんの故郷、お母さんはおばあさんの故郷がどんなものかみてみたい。私は、 行きたいのなら自分達だけで行けばいい、私は日本なんか好きでもない、いったい日本のどこがいいっていうの、 私は行かない、と言いました。私は大声で叫び続けました。[中略](注26) 私は親友の家へ駆け込んで、その日は 家に帰りませんでした。お母さんも私を探しに来ました。しかし、それでも私は家に帰りませんでした。もしか すると、日本に行くのが恐くて現実から逃避していたのかもしれません。 日本の学校へ入学して2日目のお昼、食欲がなかったので、「食べないことにします。食欲がないから」と紙に書 きました。先生は私が弁当を忘れたのだと思い、自分の弁当を私に食べさせてくれようとしました。そして、クラ スの女子に私と一緒に食べさせようしました。私はそれでもやはり、一角に座って、同級生が食べるのを見てるだ けでした。このとき私は、中国で同級生と昼御飯を食べていた光景を思い出し、ワーと声をあげて泣いてしまいま した。みんなどうしたのかと思って先生を呼びに行きました。午後は授業に出ずに家に帰りました。家に帰っても、 両親には言いませんでした。心配すると思ったからです。とても嬉しい様子を装って、今日は学校でとても楽しか ったと言いました。 |

(注25)近年このようにして、ある一定数の中国帰国大学生が誕生している-

前掲の与那原(1997)に登場した青年も、現在は大学に通っている-

。ここで興味深いのは、彼らの相当な割合の者が、小学校高学年以降の学年から日本の学校に在籍している者であるということである。つまり、彼らの中に、小学校低学年で来日した者などはほとんど含まれていない-

この問題については後述する-。

(注26)[ ]

内の文字は筆者による補足である(以下同様)。

このようにして1ヶ月の時間は過ぎていきました。私は相変わらず日本語が分からず、授業中、ある時は[ノートや 教科書にぼんやりと]丸を書いたり、ある時はさっぱり分からなかったり、ある時は、先生が何を話しても、聞き心地 から言って、お寺の道士が経を読むのにすら及ばないとも思いました。 お父さんが試験はどうだったと聞くので、私は1位だったとでたらめを言いました。笑いながら両親に そう言ったも のの、心の中ではきっとビリから1位に違いないと思っていました。3日ほど経って、試験の結果がみんなに返ってきま した。先生から成績表を受け取る時、手が震えました。本当に現実と向き合うのが恐かったのです。成績がどれほど悪 いか想像もつかなかったのです。私はずっと開けて見ることはありませんでした。家に帰って一人でこっそりとトイレ に駆け込んで見てみたのですが、見た後で涙がとめどなく下に向かって落ちていきました。私は両親が心配すると思っ て、成績はとても良くて60点(注27)以上だったと嘘をつきました。両親は成績表を見たがりました。私は嘘をついて、 先生のところにあって、もち帰ってないと言いました。私も嘘をつくつもりはなかったのです。ただ、両親を心配させ たくなかったのです。 年齢の関係で私は日本で中3に上がりました。でも私の年齢は中国だったら中2にしか上がれないはずなのです。さら に付け加えて言うと、私は中2の課程が全然できないにも関わらず中3に上がったのです。中国と日本では新学期の季節 が異なるため、私は中2の課程をほんの少ししかやっていないことになります。それだけではありません。学習の内容も 異なるし、日本に来たばかりで言葉も全く通じないのです。[日本に来たばかりの私達の面倒をいろいろと見てくれた]私 の叔母は、学年を一つ下げて中2に入るよう教育委員会に要求してもいいということを知らされていなかったのです。 その時期、私と弟は毎日顔を会わせる度に口喧嘩をしていました。ときには手を挙げて叩き合うこともありました。 もしかすると、弟も学校生活が原因で、家では言わなかったけれど、現実と向き合うことができなかったのだと思いま す。だから、彼は私に八つ当たりするし、私も彼に八つ当たりするのです。中国にいたころ、弟とは一度も喧嘩をした ことがなかったのに。 更に耐えられないのは、学校のクラスメートの嘲笑です。体育のとき、みんなと同じだけ走っているのに、彼女達は 私だけ少なく走っていると言い、私にさらに走らせるのです。最初の頃は私も何も言わずに何度か走りました。でも、 ある時などはひどく人を虐めるのです。掃除のとき、私一人だけ掃き掃除させて、彼女達は隅の方で遊んでいるのです。 どうしてかと質問すると、外国人だから、と言うのです。もしかすると、私の聞き違いかもしれません。でも彼女達が 私の名前を笑っていたのは確かです。このとき私は耐えられなくなり、のちに姓名を変えようとも思いました。 彼女達が私を虐めるのも、[見方を変えれば]大きな助けであったとも言えます。外国人のすごさや外国人が虐め易く ないということを彼女達に見せてやろうという勇気を私に起こさせてくれたのですから。 高校を受け終わった後、私は心の中できっとダメだろうと思いました。でも我慢して泣きませんでした。家に帰って 両親がどうだったと聞いたので、私は笑いながら、きっと合格だと言いました。私は、気にしないという態度を装って いました。でも実際は、私は自分自身に対する期待が大きければ大きいほど失望も大きいと、分かり過ぎるほど分かっ ていたのです。その夜はひどく落ち込んでいて、布団の中でこっそり泣きました。そして、泣きながら、いつの間にか 眠ってしまいました。 受験した高校の前に行ったとき、私はとても恐くなりました。なぜなら、発表にはきっと私の名前がないだろうから です。私はどのように現実と向き合ったら良いのか、どのように家族や中国の友達や日本のクラスメートや担任の先生 や日本語の先生や親戚に顔向けしたら良いのか分かりませんでした。発表に私の名前はありませんでした。そのとき、 私は声をあげて泣きました……。 2回目は周りの人達を失望させてはいけないと、私は自分に言い聞かせました。でも2回目も不合格でした。2回とも不 合格だったので、他の人と同じように高校に進学することはできません。私の夢は永遠に夢なのです。 |

また、筆者は、この作文が書かれた年の暮れに、彼女が住んでいる自治体の広報課の要請を受けて、その自治体の市長を囲んでの新春座談会に出席する機会を得たが、筆者が市長に会いにいくということを知った彼女は、筆者に市長あての手紙を託した。彼女はその手紙に次のように書いている。

中国には次のような諺があります。「人生の第一の関門は高校にあり。ここで、これからの自分が道をどのように歩く のかが決まる。高校で失敗すると、容易には這い上がれない。」 もし、** 市に外国人専門の中学や高校があったとしたら、外国から来た中学生や高校生は、きっと途中で学業を放り 出したりしなくなるでしょう。そして、人生を虚しく悔やんだりすることはなくなることでしょう。 |

(注27)中国の学校では60点が及第点とされていることが多い。

6 DPたち

DPは来日年齢が比較的高く在日年数も比較的短いこともあり日本人的文化に十分に順応できていないという点においては知識青年と共通しているが、向学校文化に順応していないという点においては知識青年と対比をなしている(注28)。

ある中国帰国少年からの聞きとりを以下に引用しよう(注29)。

中国人は龍の子孫。喧嘩はどの国の人にも負けない。やられたらやりかえす。友達が喧嘩をしていたらすぐに助ける。中 国人は男の中の男。倒れたら立ち上がる。それが男にとって一番大事なこと。 中国人が日本に初めて来たとき、中国人をいじめる。バスケットボールで中国人の頭の上でドリブルをする。そのとき日 本語が分からないから手を出すわけにはいかない。少し日本語が分かるようになってからやり返す。日本語ができるように なってからは日本人と友達になった。日本に来て中1だった。最初は日本語が全然わからなかった。いじめられてもやり返さ なかった。でも、少し日本語が分かるようになってからはやり返すようになった。2年生のとき僕は不良になりました。1年 生のときは真面目でした。ときどき学校をサボるようになりました。毎日社会人や別の学校の生徒と喧嘩をしていたので、 学校の先生が心配して毎日家に電話したり家庭訪問をして「学校に行こうや」と言いました。そのときとても悪かった。人 のバイクをパクって(注30)走って警察に捕まりました。それから、また少し学校に行くようになりました。3年生になって ハクラン(注31)を着て学校に行きました。3年生の担任はとてもいい人で1週間に2回も弁当を作ってくれました。卒業のと き先生が泣いて「ちゃんと仕事して自分の将来を考えて。それがいい男や」と言いました。最初は先生の話を全然聞かなかっ た。卒業した後、先生の話を聞きました。今では後悔しています(注32)。(おわり) |

彼は、中学校卒業に際して職業訓練校を受験するが合格することができず、進学そのものをあきらめざるを得なかった。

DPたちが中学校より上の学校に進学することは二重の意味で困難であるといえる。彼らにとっての困難は、中国において身につけた「学力」が日本語で表現できないということだけにとどまらない。

中国において向学校文化から逸脱し、怠学状態にあった彼らは、知識青年が備えているような「学力資本」を最初からもちあわせていないのである。

また、もし、何らかのかたちで中学校より先の学校への進学が可能であったとしても、彼らがその学校で「学業」を全うすることは(これもまた)二重の意味で困難である。

先にみたとおり、日本人的文化には順応していないものの向学校文化には順応している知識青年であれば、たとえ進学先において「友達」に恵まれなくても、勉強すること、学校に通うこと、そして学生であり続けることそのものに価値をみいだし、「つまらない」学校生活に耐え続けることができる。だが、日本人文化に順応していないDPたちは、学校に通

(注28)なお、ここでもう一つ付け加えなければならないのは、向学校文化からの逸脱は必ずしも反学校文化への順応を意味しないということである(例えば「不登校」「登校拒否」の生徒の多くはそのどちらの文化も身につけてはいないと考えられる)。したがって、これらは区別して考察されるべきであり、ほとんど机に向かわないし毎日時間どおりに登校しないというDPたちの行動的特性は向学校文化に順応していないというところに起因しているのに対し、時として喧嘩の強さを誇示し警察による補導の対象になるような「問題行動」をとるというDPたちの行動的特性は反学校文化を身につけて

いるというところに起因しているとみるのが妥当であると思われる。

(注29)以下の文章は、筆者の下宿に遊びに来た中国帰国青少年が中国語と日本語で語ったものを筆者がその場で翻訳・入力したものである。

(注30)ここでは「盗んで」の意。

(注31)白い変型学生服。

(注32)この最後の一文は、文章をしめくくるための言葉につまっていた彼に、筆者が中国語で「今は後悔しているのかい?」と語りかけたことによって、彼の口から引き出されたものである。

従って、この一文は、彼が選び取った言葉ではあっても、厳密な意味において彼自身の言葉ではない。

う行為に「友達」に会いにいくという意義も勉強しにいくという意義もみいだすことができず、多くの場合

「自主退学」というかたちで自分自身を学校から排除することになる(注33)。

先程から何度か述べているように、中国帰国生徒の排除は、高校入試によって彼らを「底辺校」等へ「島流し」に

したり中学校より先の進学それ自体を許可しないという、いわば「あからさま」で「わかりやすい」ものばかり

ではない。彼らの排除は、DPが排除されていく過程において典型的に観察されるように、高校に入れはするものの

その後で「自由意志」による退学へ「囲い込んで」いくという、より巧妙に隠蔽された形式で遂行されることが

往々にしてある(注34)。

もちろんここで、DPたちが学校から自らを排除するのは、向学校文化や日本人的文化に順応できないからというよりは、単に早く社会に出て働きたいからではないのかとする意見もあることだろう。−

たしかに、親や学校に対して「働きたい」といって「自主退学」するDPは多い−

。

だが、本稿における関心は、彼らが自分の行動をどのように理由づけ、さらにそれを自分以外の人間に対してどう語るのかということそれ自体というよりも、むしろ、言語や文化を使って設けられたどのような社会的な制約が彼らにそのような選択をさせ、そして、そうした行動の選択が実際のところ彼らに対してどういう結果をもたらしているのか(そしてそれが彼らの語りの中にどのように現れるのか)ということである。

このような関心からDPたちを縦断的に(つまり長期的に)観察するかぎり、彼らが学校から自己を完全に排除(注35)することによって手に入れるものは、実際のところ、労働市場への参入権というよりは、むしろ孤独からの脱出であるということが明らかになってくる。筆者の観察によれば、「自主退学」したDPたちには、たとえ宣言どおり退学後すぐに就職したとしても、半年も経過しないうちにこんどは「自主退職」によって失業状態に入ってしまう者が多い。そして、就学と就労の両方を放棄することによって1日の大半を余暇にかえてしまった彼らは(「不景気で仕事がない」「中国人だから雇ってもらえない」とぼやきつつも)余暇へと変換されたその時間を、学校や職場で拘束されていたのでは出会うことができないような、本当に気の合う「友達」(自分以外のDPたち)との交友にあてることになる。

これは先にみた知識青年の場合と好対称をなしている。知識青年たちが、孤独という代償を支払って学生の身分を手に入れているのとは反対に、DPたちは、学生の身分を失うという代償を支払うことにより孤独からの脱出を手に入れているのである。

最後に、このDPの典型であると思われるある中国帰国青年が学生時代を回想しながらおこなった講演の一部を以下に紹介したい。

私は今から約十数年前に母親と一緒に帰国をしました。当時東京には常盤寮や所沢センターといった受入 施設がありましたが、私どもの帰国が実費だったもんで、そういったとこへは入れなかったんです。ですか ら、まったく誰も知らない学校に編入され、もちろん受入校(注36)じゃなかったもんで、そこで、みなさ んと同じ困難に直面したわけです。すなわち言葉の問題です。言葉だけではないんです。文化の違いや、し きたりも習慣も違うんです。私達がこれまで常識とか当たり前とか思っていたことがそうじゃなくなったの です。 私の場合はすぐに中学校に入れられ、そこから、日本での人生が始まったのですが、まず、孤独でした。 まわりに中国からきた人間がいなかったです。 |

(注33)もちろんこれは、その学校にDPが1人しか在籍していないような状況下における話である。DPが同一の学校に数多く在籍している場合には、彼らはそうした仲間に会うために学校に通うことになる。

(注34)もちろん、こうした「緩やか」で「穏やか」で「間接的」な排除がもっと早い時期に行われた場合、彼らは「高校進学なんで柄じゃない」「社会に出て働いたほうが意味がある」といって高校受験それ自体から「自己排除」していくことになる。

(注35)ここでは、「自主退学」や進学拒否などの排除を、「底辺校」「夜間高校」「引揚生徒受入校」などへの「島流し」と区別するために、「完全に」という言葉を補った。

(注36)ここでは、中国帰国児童生徒が多数在籍し、中国帰国児童生徒担当の教員が配置されているような学校のこと。

授業に出ても言葉が通じないから勉強できるはずがありません。毎日自分自身との闘いでした。今日は学校に 行こうかやめようかって悩みました。毎日それの繰り返しです。学校は行っても友達がいるわけじゃないし、 まわりがワイワイ楽しく騒いでいているのに対し、私は惨めを感じました。もちろん声をかけてくれる人もい っぱいいたが、言葉が通じないために最終的にみんなしらけちゃうんですよ。中には、おもしろがってからん でくる、いわゆる学校の「不良集団」もいました。それが私の人生を大きく変えさせたのです。いじめや差別、 在席のみなさまが多分よく口にする言葉だと思いますが、私も見事にその渦にはまることができました。どう いういじめを受けたのかに関してはこの場であえていうつもりはありません。それはきっと皆さんがよく聞い ていることと同じことだと思うからです。 そういったわけですが、家の外に出ることはあんまりなかったのです。日本人との壁を感じたのもちょうど そのころでした。孤独に襲われ、何でも「日本が悪い、日本人が悪い」と考える傾向にありました。親と一緒 に外に出るときも、けっきょく中国語でしゃべらないようにする。まわりの目が気になったからです。わざと 知っているわずかな日本語で話をし、まわりの目から逃れたいからです。自分が孤独で、孤立してたからです。 自分は自分自身じゃないみたいに、いつも仮面をかぶっていて、また、それを演じている自分がとてもむなし かったです。 それからしばらくして、ある機会でもって、同じ帰国二世と知り合うことができました。話を聞いてたら、 みんなも私も同じ心境であることがわかりました。少し安心した。孤独からの脱出ができると思ったからです。 初めて自分が独りだけじゃないことがわかれば、毎日が楽になりました。「類は友を呼ぶ」っていいますが、 同じ二世の友達がいっぱい集まりました。別に何かをすることもなく、ただ単に中国語で話をする、それだけ でも楽しかったです。もうまわりの目を気にすることも必要なかった。本来の自分に戻ることができたのです。 ある日の出来事です。仲間の1人が日本人とケンカをして帰ってきました。それまでたまってたものが一気 に爆発したのです。今までだったら我慢していたことも、集団心理の働きで早速そのケンカをした相手を探し に行くことに決めたのです。反撃が始まったのです。うわさは人から人へと伝わって行きました。日本社会に 対しての怒りや不満がかたちとして現れたんです。私はみんなと一緒に今まで私をいじめた相手に復讐を始め たんです。仲間はあっというまに数がふくらみました。自分達は偏見の目で日本人をにらみました。自分達が 二世や三世であるにも関わらず、自分達を中国人と主張し、すべての日本人を敵として見るようになったんで す。それが「ドラゴン」(注37)です。 (とよなか 1998: 15-7) |

7 「セミリンガル」たち

本稿において、「セミリンガル」とは、「日常」文体については日中両言語とも非常に流暢に操るものの、学校において「学習」の前提とされている「格式」文体については日中両言語のどれひとつ「十分に」身につけられていない者を指すが、その多くは小学校低学年などの比較的幼い時期で来日している。彼らの多くは学校において「低学力」の問題に直面することになるが、こうした「セミリンガル」たちの「低学力」の問題について、あるボランティアは以下のように語っている。

先ほどから「帰国者の子ども」と言っていますが、ひとくくりには言えません。何歳の時に日本へ来たか−中 学のときに来たのか、小学校高学年で来たか、低学年で来たか、乳幼児期に来たか、日本で生まれたのか−によ って、それぞれ抱えている問題が違います。ですから、支援するにも支援のポイントが違うし、日本語を教える にも教え方のポイントが違うと思います。 例えば、中国で6年以上教育を受けて日本の中学に編入された場合は、日本語はできませんが、中国語ができま す。抽象的な思考にも耐えられます。日本語指導の際に媒介語として中国語の使用が可能です。 逆に、日本で生まれた子は、日本の保育所に行って小学校に入学するというケースが多いですから、日常会話 は日本人の同年齢の子と同じようにできます。しかし、日常会話で使わないような語彙は不足しています。それ |

(注37)「ドラゴン」とは80年代末から90年代最初にかけて、東京都下の複数の地域においてほぼ同時に結成された「暴走族」の名称であり、当時その構成員のほぼ全体が中国帰国青少年たちによって占められていた。なお、当時彼は高校受験そのものを拒否しており、そのため高校へは進学していない。

で、抽象思考の発達がうまくいかないこともありますし、社会知識が全般的に不足しています。中国語は、せいぜ い家庭で日常会話ができるていどで、中国語で読み書きやスピーチができるわけではありません。 日本の生活に慣れていてまるで日本人のように振る舞えるということから、帰国者の3世であることによるこの ようなハンディが、ハンディであると気づいてもらえないで、彼らの元々の能力不足、努力不足と見られてしまい がちです。彼ら自身も自分でそう思い込んで、自分に誇りがもてないということがあります。そのことに気づいて、 何らかの形で補ってもらえた子は、自分の力を発揮できますが、気づいてもらえなかった子は、抽象言語習得とい う壁が乗り越えられないままということになります。そういう意味では、幼い時期に日本に来た子ほど問題が見え にくくて、より大きな困難を抱えているのではないかと思います。 何も高校進学や大学進学だけが価値ではありませんが、一つの指標して見た場合、私たちの印象では、低い年齢 で来日した子ほど進学率が低いと思います。ですから、小学校低学年の時に「この子は日本語が話せるんだから、 中学に行くまでに何とか学力つくでしょう。今はお友だちと楽しく過ごせているんだから、このまま長い目で見守 ってやれば良いのではないですか」と言っていると、中学に行ってその子が困る場合があります。 (とよなか 1998) |

もちろん、ここでいわれている「抽象言語」「社会知識」「抽象思考」「スピーチ」とは、学歴エリートが身につけたりおこなったりするにふさわしいとされている「抽象言語」「社会知識」「抽象思考」「スピーチ」のことであり、「セミリンガル」たちが一切の「抽象言語」「社会知識」を身につけていなかったり、一切の「抽象思考」

「スピーチ」をおこなったりすることができないということではない。

たとえばトラッドギル(1975)がラボフの著作を引用して述べているように、黒人英語を使用しても「神が黒人であるか白人であるか」という抽象的な思考をすることは可能であるし、たとえピジンやクレオールであっても人生の道理を説いてみせることは可能である。どの言語が「抽象思考」や「スピーチ」を行ったり、「社会知識」を吸収したりするのにふさわしいかを決定するのは、言語そのものというよりむしろ社会の側であることをここで忘れてはならないだろう(注38)。

しかし、そうはいうものの、こと「学力競争」という「ゲーム」の「ルール」においては「格式」文体を用いない「抽象思考」は「抽象思考」でないと定義されているし、学校から「知識」であると認定されている「知識」以外の「知識」をいくらたくさんもっていても、それが受験の際に評価されることはほとんどない。机に向かって本とノートを広げ筆を動かすというスタイルをとらない「学習」は「学習」であるとはみなされず、しかも制度上「知識」のほとんどが「格式」文体を媒体として伝達されることになっているため、それを身につけていない者には「知識」へのアクセスが非常に難しくなっている(注39)。

「セミリンガル」たちにとって不幸なのは、「日本語ができないから成績がのびない」という知識青年たちやDPたちのような(一見もっともらしい)「いいわけ」が通用しない点である。大部分の人々の目には、彼らの「低学力」は、「日本語があれだけ完璧に話せるのに成績がのびない」と映り、こうした「低学力」の原因は−

先の引用がこの上なく的確に指摘しているとおり−

往々にして彼らの元々の能力不足や努力不足と結びつけて考えられてしまう(注40)。そこには、(逆説的に聞こえるかもしれないが)いわば日本語が完璧に話せるからこそ成績がのびない、つまり、「格式」文体の導入期である小学校

(注38)なお、バイリンガリズムをめぐる日本での言説が今のところエリート・バイリンガルに大きく傾きすぎているという問題については古川ちかし(国立国語研究所

1997: 14)等においてすでに指摘されているとおりである。

(注39)教師はしばしば授業において、教科書に「格式」文体で書かれている内容を「日常」文体に「翻訳」して児童生徒に語って聞かせようとする。だが、ひとたび自宅で一人で机に向かったり、試験を受ける際には、児童生徒はこうした「通訳者」に頼らず、やはり「格式」文体と格闘しなくてはならない。音声表記の学習と「日常」文体から「格式」文体への「ステップアップ」を意図して編集された小学校低学年の教科書だけが、唯一「日常」文体をふんだんに使って書かれた教科書となっている。もっとも、国語の教科書に取り上げられている小説などのように、それ以降の学年の教科書にも「日常」会話が頻繁に登場するが、教室にいる児童生徒の「日常」からはかけ離れた「日常」において交わされている「日常」会話であることが多い。

(注40)さらに Cummins and Swain (1982)が指摘しているように、こうした児童生徒の「低学力」が二言語併用がもたらす知能障害としてとらえられていた時代もあった。

低学年等の段階で来日しているからこそ、学校で「格式」文体を学習する機会を中国語においても日本語においても逸してしまっており、そうしたハンディのために成績がのびないのだという視点が欠けてしまっている(注41)。

小学校低学年等の段階で来日した者たちは、少なくとも最初の1、2年の期間は日本語の「日常」文体を習得するのに精一杯であり、たとえ同輩たちと同じように授業を受けていたとしても、そこで同輩たちのように日本語の「格式」文体を学習しているわけではない。そして、2年ほど経過して、ようやく何とか日本語の「日常」文体を習得し日本語の「格式」文体を日本語による指導により学ぶための素地が整ったいうとき、彼はもうすでに同輩集団から大きく落伍してしまっており、そうしたハンディに打ち勝つのは容易ではない。「日本語も普通に話せるし日本人のように振る舞えるんだからもう大丈夫。あとは本人の努力」という安易で表面的な状況認識(注42)が支配的な教育環境(注43)にあって、彼らは「日本にこんなに長くいて日本語もこんなに上手にしゃべれるのに良い成績がとれない頭の悪い子」というアイデンティティを身につけざるを得ず、しかも、来日して間もない知識青年やDPが受けられるような補償を受けることすらできない。彼の存在はほかの日本人生徒のなかに埋もれてしまうことだろう。なぜならば、「格式」文体の日本語が上手に操作できない者は日本人生徒の中にも数多く存在しているからである(注44)。

もし、学校が「セミリンガル」たちに対する一切の補償を行わないとするならば、その家庭によほどの文化資本(注45)が蓄積されているのではないかぎり、彼らがこうしたハンディにうち勝つことはできないだろう。だが、実際には、多くの場合「セミリンガル」たちは、比較的早い時期に来日しているということを理由に様々な補償の対象から除外されることが多い。大阪市教育委員会は小学校低学年で来日している児童が補償教育を受けるために「センター校」へ通級することを基本的に認めていないし、東京都教育委員会は小学校低学年で来日している生徒が「引揚生徒特別枠」で高校受験することを認めていない。ここでは、小学校低学年など比較的早い時期に来日しているということが、ハンディとみなされるどころか、様々な補償の機会を剥奪するための「根拠」として利用されてしまっているのである。

向学校文化に順応したことのない「セミリンガル」たちにとってある意味において「幸福」(であると同時に「不幸」)なのは、「底辺校」よりも「上のランク」の学校への進学を望んで知識青年たちのような苦しみ方をする必要がないというかわりに、中国での「学力」競争において自分が享受していた地位−

つまり「当然与えられてしかるべき本来の地位」−

を日本においても獲得したいと思って知識青年のような奮闘のしかたをすることもないという点である。彼らにしてみれば、ある日気がついたらいつの間にか日本の学校に通いそこで最後尾を走っていたわけであり、自分も親も先生もそういう「できない」自分にしか出会ったことがない。

(注41)ましてや、そもそも「格式」文体のみ(しかも日本語の「格式」文体のみ)を「知識」伝達の媒体とすることを大前提としているような「学力競争」が真に公正な競争であるかどうか、そして、「学力競争」において測定の対象となっている「知識」が本当に学ぶに値する「知識」であるかどうかといった問題を根本から問いなおそうという視点はほとんどみられない。

(注42)しかも、教育現場においては、日本語が「普通に」話せるようになったのは一重に日本語教室のおかげであるというような、フォーマルな日本語教育に対する過剰評価もしばしば見受けられる。ここには、(1)「日常」文体と「格式」文体の区別、(2)来日1年目の(フォーマルな)日本語教育がどのような文体をどう教えようとしており、それが実際にはどの程度の効果を上げているのか、(3)会話能力の向上にはフォーマル・インストラクションだけでなく、実際の会話への参加が深く関わっているのではないか、といった問題がほとんど考慮されていない。

(注43)ここでいう教育環境とは学校だけでなく家庭も含んでいる。

(注44)52ページの図4において「セミリンガル」と日本人「劣等生」が同じところに位置していたことを想起してほしい。これはつまり、日本人として振る舞え、かつ「勉強」が得意でない彼らが、同カテゴリーに属する者たちとして周りから認識されがちであることを意味する。このため「セミリンガル」たちに対して補習の機会や入試特別枠を設けるなどの優遇処置を正当化するのは非常に困難であり「何であの子たちばかりが…

」という非難を免れないことになる。

(注45)中国人留学生の家庭において共有されているような、「学力」向上に対して効力を発揮しうるタイプの文化資本。

「できない」自分、「できない」息子(娘)、「できない」児童(生徒)という期待・イメージ・アイデンティティ、および、「長いこと日本にいて日本語も不自由してないのに成績が上がらないのは本人の能力や努力の欠如であり、いい高校にいけないのは身分相応の当然の結果である」という意識は、これら三者の間で「当然の事実」として共有・固定化されてしまう。

「セミリンガル」たちはDPたちのようなかたちで学校を辞めたりすることはないだろう。日本人的文化を身につけて、日本人児童生徒と「楽しくやっていく」ことができる彼らは、たとえ学校にいくという行為の中に勉強するという意義は見い出せなくても、友達に会いにいくという意義を見い出すことができるからである(注46)。

彼らは交友関係や成績順位に対して「何かが違う」「物足りない」と感じることもなく、自分の現在の境遇に満足し、その学校に通い続けることだろう。自分が社会から大きなハンディを背負わされ、排除されているということに気づかずに。

「こと文化に関しては、絶対的な剥奪は、剥奪の意識をも排除してしまう(ブルデュー

1991:229)」。ブルデューが社会階級と教育について論じる際に提出した視点は、どうやらエスニシティーと教育について考察する際にも有効であるらしい。

(注46)そしてこれは、知識青年たちが交友というよりは勉学のために学校に留まるということと好対照をなしている。

参考資料

Cummins, Jim and Swain, Merrill(1986) Bilingualism

in Education New York:Longman

Gass, Susan M. and Madden, Carolyn G. (ed)(1985)

Input in second language acquisition Boston, Mass. :

Heinle and Heinle

Spindler, George Dearborn (ed)(1987) Education

and cultural process:anthropological approaches (2nd

ed)Prospect Heights, Ill.:Waveland Press

Spindler, George Dearborn (ed)(1988) Doing

the ethnography of schooling:educational anthropology in

action Prospect Heights, Illinois:Waveland

ウィルス, ポール W.;

熊沢誠・山田潤(訳)(1985)『ハマータウンの野郎ども』東京:筑摩書房

江淵一公(編)(1993. 10)『多文化教育の比較研究・教育における文化的同化と多様化』

福岡:九州大学出版会

江淵一公(1994. 2)『異文化間教育学序説:

移民・在留民の比較教育民族誌的分析』福岡:九州大学出版会

太田晴雄(1995)「日系外国人の学校教育の現状と課題:

「日本語教室」の批判的検討を通して」

『帝塚山大学教養学部紀要第44輯』

小内透(1995.7)『再生産論を読む:バーンスティン、ブルデュー、ボールズ=ギンティス、ウィリスの再生産論』東京:東信堂

国立国語研究所 多言語・多文化コミュニティのための言語管理:差異を生きる個人とコミュニティ(1997.3)東京

: 国立国語研究所

斎藤裕子(編)(1996)『日本人と中国人の交流百話:第1集』「日本人と中国人の交流百話」刊行会

佐藤郁也(1985)『ヤンキー・暴走族・社会人』東京:新曜社

佐藤郁哉 (1984)『暴走族のエスノグラフィー』東京:新曜社

佐藤郁也(1992)『フィールドワーク:書を持って街へ出よう』

東京:新曜社

柴野昌山(編)(1985.6)『教育社会学を学ぶ人のために』

京都:世界思想社

柴野昌山, 菊池城司, 竹内洋(編)(1992.11)『教育社会学』

東京:有斐閣

竹内洋(1995.7)『日本のメリトクラシー:構造と心性』東京:東京大学出版会

財団法人とよなか国際交流協会(1998.1)『国際理解セミナー講演集:中国帰国者の子どもの声なき声から学ぶ』

大阪:財団法人とよなか国際交流協会

トラッドギル, P.(著)土田滋(訳)(1975.12)

言語と社会:岩波新書--青950 東京 : 岩波書店

ハーカー, R.; マハール, C.;

ウィルクス, C. (編); 滝本往人, 柳和樹(訳)

(1993)『ブルデュー入門:理論のプラチック』

昭和堂

浜口牟子(1979)『北京三里屯第三小学校』東京:岩波新書

ブルデュー, ピエール and パスロン,

ジャン=クロード; 宮島喬(訳)(1991.4)『再生産:教育・社会・文化』

東京:藤原書店

ブルデュー, ピエール and パスロン,

ジャン=クロード; 戸田清, 高塚浩由樹,

小澤浩明(訳) (1997.1)『遺産相続者たち:学生と文化』東京:藤原書店

ベッカー, ハワード, S.; 村上直之(訳)(1993)『アウトサイダーズ』新泉社

ホワイト, ウィリアム F.;

寺谷弘壬(訳) (1979)『ストリート・コーナー・ソサイエティ:小集団の研究』

垣内出版

ボウルズ, S. and ギンタス, H.;

宇沢弘文(訳)

(1986.2-1987.1)『アメリカ資本主義と学校教育:教育改革と経済制度の矛盾』

東京:岩波書店

箕浦康子 (1991. 9)『子供の異文化体験:人格形成過程の心理人類学的研究』

東京:思索社

与那原恵(1997)

「中国残留孤児二世、来日後の12年:

我、大地に還らず」『月刊「論座」 1997.4 Vol.3

No.4』 (p130 -- p137) 朝日新聞社