|

�@

|

|

�R�D�R�@�u���W���Љ�̑�������

�@���E�����痈���ږ�����炷�u���W���ł́A�\�Z�I�Ȗ��ɂ��A�J�i�_��A�����J�̂悤�Ɍ��I�@�ւɂ��A�o�C�����K������Ȃǂ̐ϋɓI�ȑ��������炪�{����Ă���킯�ł͂Ȃ��B�������A��̓��ɁA��̊G���w�Z�ŕ`���A�l�X�Ȕ��┧�̐F�������G�������ȂǁA���ʂƂ��đ��������ӎ��������炪�{�����悤�ɂȂ��Ă���B

�@�܂����݂́A����قǂ̐��̈ږ��������Ă��Ă���킯�ł͂Ȃ����A�G�X�j�b�N�E�O���[�v�̓����̑��l����A�قȂ�G�X�j�b�N�E�O���[�v�Ԃ̌����Ɍ�����悤�ɃO���[�v���E�̂܂����z���������Ȃ��߁A�G�X�j�b�N�ȃJ�e�S���[�̈Ӗ������̏d�v���������A�\�����ƊO���҂̋�ʂ��B���ɂȂ�A���҂ւ̔r���̌������@�\���ɂ����Ȃ��Ă���B

�@�ȏ�̂悤�ɁA�u���W���ł́A���{�⑼�̎Љ�Ɍ�����悤�ȃG�X�j�b�N�E�}�C�m���e�B�́A�قƂ�Ǒ��݂��Ȃ��ƌ����Ă������ł��낤�B

�R�D�S�@�����̍������|����n�x�̍�

�@�ł́A�u���W���ł́A�}�C�m���e�B�͑��݂��Ȃ��̂��Ƃ����ƁA�����ł͂Ȃ��B�������{�Ƃ͈قȂ�`�ő��݂��Ă���B����́A�o�ϓI�Ȋi���ł���B

���Ƃ��A�G�E�j�Z�i2000�j�̓u���W�������ł́A�P���̍ŕx�T�w���A���̕x��13.9�����߁A50������n���w�����̕x��12.1�����߂Ă���ɂ����Ȃ����Ƃ⌎������US$700�ȏ�ł���̂́A�l���̖�6.5���ł����Ȃ����Ƃ��w�E���Ă���B���̂悤�ȎЉ�̒��ł́A�����̍��́A�o�ϓI�ȍ��ɔ�ׂĖ��ƂȂ�ɂ����B |

�@ |

�S�D�������@

�S�D�P�@���I�������s���ɓ������Ă̗��ӓ_

����A���I�������s���ɓ������Ă̗��ӓ_�͎��̓����B

���ɁA���Ⴊ���Ȃ����Ƃł���B����̎���͂S��݂̂ł���B�S��݂̂̎���ł����āA��ʉ������݂�댯����M�҂������Ă��Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B�m���ɔށ^�ޏ��炪�������A�u���W���ɋA�������Ƃ����̂́A�l�̌o���ɉ߂��Ȃ��B���������{�ƃu���W���ɂ�����A���ꂼ��̎Љ�j�̒��ŁA�ށ^�ޏ���Ƌ��ʂ̔w�i�������̂͏��Ȃ��Ȃ��B�������S��̃A�C�f���e�B�e�B�̕ϗe��ʂ��Ă̌ʓI�Ȍ����ł͂��邪�A�����Ɉ�ʉ��ł��镁�Ր��𒊏o���邱�Ƃ͉\�ł���B

�@���ɁA���߂��Ƃ�悪��ɂȂ邱�Ƃ�����邱�Ƃł���B���ړI�ȃR�~���j�P�[�V�����ɂ�镪�͂����ɁA�����҂̌l�I�ȉ��߂�����₷���Ȃ邱�Ƃ͔ۂ߂Ȃ��B��̓I�ɂ́A�u���W���Љ�Ɉ�������{�ꋳ�t�̐�������邱�Ƃɂ��A�q�ϓI���͂ɋ߂Â���B |

|

�@

|

|

�S�D�Q�@�`�w���̊T��

�@�M�҂��t�B�[���h���[�N���s�����`�w���́A�T���p�E���s�̒��S������n���S�ƃo�X�����p����1���Ԓ��̋ߍx�s�s�ɂ�����n�l�̖@�l���o�c���鎄���w�Z�ł���B�T���p�E���s�́A�u���W���ɂ�����o�Ϗ�̎����I��s�ł���A���ӓs�s�����킹��ƁA�l����1500���l���z����B���̊w�Z�̋߂��́A�H��Ȃǂ��������ԍH�ƒn��ł���B

�@���ݐ��k������330�l�A���E������30�l�ŁA���ꂼ���R�������n�ł���B

���ɂ��̊w�Z�̓�����������B

�@ �S�����Ƃ��s���Ă���

�u���W���̂قƂ�ǂ̊w�Z���������Ƃł��邱�Ƃ��l������A���̊w�Z�͉���I�ȃJ���L�������������Ă���B�Ȃ��Ȃ�A�J���L��������́A���{�̊w�Z��葽�����Ɛ����g�܂�Ă��邩��ł���B

�A ���{�����ɐe�a���̍����e��k�������B

�@���̊w�Z�ł͂P�N��������{��̎��Ƃ��T�Q��s���Ă���ȂǁA�J���L��������������n�l�̊w�Z�ł��邱�Ƃ��f����B�e�́A���̓��{������ϋɓI�ɕ]�����āA�`�w���Ɏq�ǂ���ʂ킹�Ă���B�����͐܂莆�≹�y�Ȃǂ̓��{�����̎��Ƃ��قƂ�ǂł������Ƃ��Ă��A���{����A�������q�ǂ������̊���̏�͕ۏႳ��邱�ƂɂȂ�B

�B ���{�ꂪ�ł���X�^�b�t������

�@�Z���E�����E�����E���y�E���̓��{�ꋳ�t�Ȃǖ�10�l�̃X�^�b�t�����{��̉�b���\�ł���B���̂��Ƃ́A�|���g�K���ꂪ�\���łȂ����{����A�������q�ǂ������̐��_�I�Ȉ���ɖ𗧂��Ă���B

�C ���{����̌��C��������

���{����̂P�N�Ԃ̌��C���N����Ă���B�܂��M�҂̂悤�ȒZ�����C��������Ă���A�펞�Q�A�R�l�̓��{�l���C�����w���ɂ���B�����̌��C���̂قƂ�ǂ́A�z�����ꂽ�����́A�S���|���g�K���ꂪ�ł��Ȃ��B���̂��Ƃɂ��A�w�Z�S�̂Łu�|���g�K���ꂪ�ł��Ȃ���l��q�ǂ��ɑ���ϐ����ł��Ă���B

�܂����{����A�������q�ǂ��́A���C���̎��ꓖ���A�ʖ�̖����𗊂܂�邱�Ƃɂ��Ȃ�A���{�ꂪ�ł���A�����̃N���X���ł̕]���́A�����Ȃ邱�ƂɂȂ�B

�D �P�l�������4���~�̊w��K�v�ł���

�w��́A�T���p�E���ߍx�̓s�s�ɂ����Ă��A�ō����x���ł���B��������ʂɃT���p�E���s�x�O�̎����w�Z�̊w����Q���~���x�Ŕ������Ƃł��邩��A�P�����Ƃ��s���`�w�������ʍ����Ƃ����킯�ł��Ȃ��B�������A�q�ǂ��̋���ɖ��S�ł���A����قǍ��z�̊w���P�o����K�v�͂Ȃ��B���̂��Ƃ�����A�`�w���ɒʂ��A�����̐e�̋���Ɋւ���S�̍������f����B |

|

�S�D�R�@�`�w���ɂ�������{�ꋳ�t�̖���

�`�w���ɂ́A���{�ꋳ�t���R�l�Ζ����Ă���B���̒��̂P�l�A�x�搶�́A���{��̎��Ƃ݂̂Ȃ炷�A���{����̋A�����k�̐��_�I�T�|�[�g�ɂ��������Ă���B

�ޏ��́A���w���̎��Ƀu���W���Ɉږ��ł���Ă����B�����Ď��炪�A�C�f���e�B�e�B�̖��ɋꂵ�Ƃ����B

�܂�10�N���O�ɁA�����̕v�����{�łR�N�̌��C���Ƒ������ōs���`�����X���������ɂ�������炸�A�q�ǂ������̋���̖�肩�炻�̃`�����X��f�����Ƃ����B

�@�ޏ��́A���Ă̎���̎p���A���݂̏o�҂��A���̎q�ǂ������ɏd�ˍ��킹�A���݂̎����̎p���A�o�҂��A����̐e�ɏd�ˍ��킹�āA���_�I�ȃT�|�[�g���s���Ă���B�ޏ��́A�o�҂��̎q�ǂ������̃A�C�f���e�B�e�B�����̂悤�Ȍ��t�ŐϋɓI�ɕ\�����Ă���B

|

�@�u���W���l�ł���Ƃ������Ƃ́A���Ђ̏��ޏ�o�^����Ă���ɂ����܂���B���{�l�ł���Ƃ������Ƃ������ł��B��Ȃ̂́A�ǂ���̍��ł��R�~���j�P�[�V�������ł���l�ԂƂ������Ƃł����āA���{�l���u���W���l�Ƃ����ׂ������ƂŖ������Ƃ͂܂�Ȃ����Ƃł��B

�@�o�O���T�̍��i�����̂Ȃ��̃u���W���j�ƃZ���e�B�[�j���̍��i�L�`�b�Ƃ������{�j�Ƃ��������̍��ŕ�炵���o���́A���݂��̍��̒����ƒZ�����Ƃ炵�o���ō��̋��ł��B���̂悤�ɏo�҂��̎q�ǂ������̑̌��͕ł���A�����������炢�̋C�����Ŏ��鋳����������B |

�@���̂悤�ɍ���̒����́A�A�������u���W���̎q�ǂ������S�̂̒��ŁA���̂悤�ȓ_�Ō��肳��Ă�����̂ł��邱�Ƃ��l�����Ă����K�v������B

�@��s�ߍx�̓s�s���̎q�ǂ��Ɍ����Ă���

�A�e���o�ϓI�ɗT���ŁA����M�S�ȑw�ł���

�B�e�����{�����ɑ��A�e�a���̍����w�ł���

�C�u���W���̊w�Z�Ő��_�I�ȃT�|�[�g���Ă��� |

|

�@

|

|

�T�D�C���^�r���[�Ƃ��̈Ӗ��t��

�T�D�P�@�C���^�r���[�̓��e�Ƃ��̉��߁A����

�ȉ��̃C���^�r���[��2001�N6��20���`27���ɂ����ĂS�l�ɕʁX�ɍs�����B���P���́A�̏ꏊ�Ɍ���Ȃ������B�ꏊ�́A�H�����̃o���R�j�[�ŁA���͂ɂ͑��̐��k�������B�M�҂Ƃ��ẮA���{��ł̃C���^�r���[�̂��߁A�v���C�x�[�g�Ȃ��ƂŎ��͂ɋC���g�������邱�Ƃ͂Ȃ����ƂƁA���i�ʂ胊���b�N�X�����ŁA�ށ^�ޏ���̓����������Ƃ�����̔z������A���̎��ԁA�ꏊ�ŃC���^�r���[���s�����B

�ށ^�ޏ��ցA�u���W�������̎v���o�A���{�̎v���o�A�����ċA�������Ƃ��̋C�����A�Ō�ɗ����̌o�����ǂ̂悤�ɂƂ炦�Ă��邩�A���C���^�r���[�����B�����̎�����e�����肷��܂łɂ́A�R�����Ԃ̃t�B�[���h���[�N�̊ԂɕM�҂́A����̔�����ȃC���^�r���[��ށ^�ޏ���Ɏ��݂Ă���B

�@�܂�11���ɁA�M�҂̉��߁E���͂����n�E���ł���x�搶�Ɍ����A�ޏ��̉��߁E���͂Ƃ̋��ʓ_�E����_�ɂ��Ċm�F�����B�Ō��2002�N�Q���ɂ́A�t�F���i���h�A���A���h���̉ƒ��K�₵�A��e�Ƒc����ɁA�q�ǂ������ւ̃C���^�r���[���e�̊m�F���s�����B

����ł́A�ȉ��ɁA�ށ^�ޏ���ւ̃C���^�r���[�����߂��A���͂������Ă����B�S�l�̗����i���e�̐E�Ɗ܂ށj�́A�ȉ��̕\�̒ʂ�ł���B

�\ 1�@�����Ώێ҂̗����ꗗ�i2001�N�U�����݁j

| �@ |

���E�L |

�t�F���i���h |

���A���h�� |

�W���A���i |

| �N�@�� |

���� |

�P�P�� |

�P�S�� |

�P�T�� |

�P�S�� |

| �n���� |

�T�� |

�S�� |

�T�� |

�P�O�� |

| �A���� |

�X�� |

�P�R�� |

�P�S�� |

�P�S�� |

| �؍ݒn |

�H |

��ʌ� |

���m�� |

| �{�l�̍��� |

�u���W�� |

��d |

�u���W�� |

| ���@�e |

�� |

����n |

�P�� |

����n |

| �� |

�Q�� |

�R�� |

�Q�� |

���e�̐E��

�i�u���W���j |

�� |

�d�b���̔� |

���͔| |

�H |

| �� |

���t |

���͔| |

�H |

���e�̐E��

�i���@�{�j |

�� |

�ٓ��H�� |

�ׯ��^�]�� |

�H |

| �� |

�ٓ��H�� |

�p�[�g |

�H |

�T�D�Q�@���E�L�i�����j�̎���

1990�N���܂��11�B�u���W�����ЁB160cm���炢�̐g����80kg�ȏ゠�肻���ȂT�N���ɂ��Ă͑啿�ŁA���g������̂��ł���B�ނ͕��i����ƂĂ���V�������A���̂��Ƃ͎���̈�ЂƂɑ��āA�͂�����Ɓu�͂��v�Ɠ��{��ŕԎ����邱�Ƃ�����킩��B���₩�őf���Ȑ��i�̂������ŁA�N���X���[�g�ɂ��w�Z�̃X�^�b�t�����������Ă���B�|���g�K������A�搶���킭�u�{���ɏ��ɂȂ����ˁB�����ł����{�ɂ������Ƃ��قƂ�ǂ킩��Ȃ��v���炢�ɐi����������B���������̈���A���{�̂ǂ��ɏZ��ł����̂��o���Ă��Ȃ����炢�A���{�������Ȃ��Ă��܂��Ă���B

�@�ނɑ��ẮA�ʖ�t���ŃC���^�r���[���s�����B�ނ͓��{��̉�b�ɂ��ẮA�������Ƃɂ��ẮA���܂���Ȃ����̂́A����ׂ邱�Ƃɂ��ẮA������o�Ă��Ȃ����ǂ������������Ă�������ł���B

|

�y�u���W���̎v���o�z

�@�l�̂��ꂳ��́A�u���W���ŋ��t�����Ă���A��������́A�d�b����d�������Ă��܂����B4�̂Ƃ��A�S�N���������āA�A���Ă���\��ŁA��������Ƃ��ꂳ��Ƃ��ꂳ��̌Z�i���E�L�̂����j�Ɠ��{�ɍs���܂����B���́A�l�Ƃ�������Ƃ��������Ƃ����������ƏZ��ł��܂��B���̑O�A���ꂳ���{����A���Ă������ǁA�܂������ɓ��{�ɖ߂����̂ŏ����₵���ł��B |

|

�y���{���������z

�@���{�ɍs�����Ƃ͌��ł͂���܂���ł����B���{�ꂪ�ł��Ȃ��ĐS�z�Ƃ��A���܂�l���Ă��܂���ł����B�@���{�ł̍ŏ��̊w�Z�́A�w���ۈ�̂悤�ȂƂ���ł����B���������Ƃ����V���Ƃ��o���Ă��܂��B�H��ɂ͂�������u���W���l�������Ă��āA�w�Z�ł��u���W���l�����܂����B�ŏ�����Ȃ����Ƃ��A���������đ�ςł����B���ɏ�ɂ͌˘f���܂����B |

|

�y���{��\�́z

���t���ŏ��͓����悤�Ƀ}�l���Ă���ׂ��Ċo���܂����B�N���|���g�K���ꂪ�ł��Ȃ������̂ŁA�ŏ��́A�킩��Ȃ����t������Ɗw�Z�̐搶�ɕ����Ă��܂����B���������ȏ���Ă���Ă����̂ŁA�����Ƃ����Ɠ��{������܂��Ȃ肽�������ł��B��������A���ꂳ��̗������u���t����������ׂ��ƃp�C���b�g�Ȃǂ̂��낢��ȐE�ƂɏA�����v�ƌ����Ă������Ƃ���݂ƂȂ�܂����B |

|

�y�w�Z�����z

�@���߂ē������w�Z�����{�̊w�Z�������̂ŁA���̃V�X�e���ɁA�˘f�����Ƃ͂���܂���ł����B���H���D�����������A���Ԃŋ��H���Ԃ���̂��Ƃ�ǂ����Ƃƍl���Ă��܂��B���[���́A���{���u���W���������Ȃ��Ǝv���܂��B�N���X�ł��j�̎q�Ƃ����̎q�������悩�����ł��B���{����A��Ƃ��A�l�̉Ƃł��ʂ�p�[�e�B�����Ă��ꂽ�̂��ǂ��v���o�ł��B�Ƃɂ����w�Z����D���ł����B |

|

�y�ƒ�ł̌���z

�@���ꂳ��Əf������͓��{��ƃ|���g�K����̗���������ׂ邱�Ƃ��ł������ǁA��������́i���n�ł͂Ȃ��̂Łj�|���g�K���ꂵ���ł��Ȃ������̂ŁA�Ƃ̒��ł̓|���g�K����ł����B���{�������Ă���Ԃ��A�|���g�K�����Y��Ȃ��悤�ɂ��Ă��܂����B |

|

�y�ƒ됶���z

�@���ꂳ��́A���̂Q�������̂W���X���܂ŁA�y�j���������Ă����̂ŁA�P�l�ɂȂ�Ǝ₵�������ł��B�@�@�@���{����A�邱��A��������Ƃ��ꂳ�A���܂��悭���Ă��܂����B��������́A���{�������������݂����B����ł������A����������������������Ƃ𗝗R�ɁA��ɋA���Ă��܂����B���傤�Ǎŏ��̗\��̂S�N���I��낤�Ƃ��Ă������A�������u���W���ɋA���Ă���́A�w�Z����A���Ă��A�Ƒ��͋A���Ă��Ȃ��̂ŁA�e���r�����Ă��邱�Ƃ������܂����B |

|

|

|

|

�y�A�����R�z

�@�u���W���ɋA�邱�Ƃ́A�������猾���o���܂����B�P�l�ŁA�Ƃł��ꂳ��̋A���҂��Ă�����{�̐��������ɂȂ�������ł��B���ƂƂ��A�u���W���ɋA���Ă��܂����B |

|

�y�A�����̗l�q�z

�@�������t�ɋA�����āi1999�N�j����̂ق����˘f�����Ƃ�����܂��B��ԈႤ�̂́A���{�̕������������Ă����Ƃ������Ƃł��B���{�ł́A�������A�l���搶�����Ɋ��ꂽ���A������l�Ɋ���邱�Ƃ��ł����̂ɁA�������i��T���p�E�����j�̕����s�����A�����������Ă��܂��B�u���W���ɋA���Ă��Ă���A���ꂳ��̗F�B���A���̊w�Z�������Ă���܂����B�����ŁA���{�ł̗F�B�̐��܂�ς��̂悤�ȗF�B�������܂����B���̂��Ƃ́A�{���ɂт����肵�܂����B |

|

�y�A����̃|���g�K����z

�@�ŏ��|�������ׂ�̂͒p���������������ǁA���n�̐搶�������Ă��ꂽ�̂ŏ�����܂����B |

|

�y���{��U��Ԃ��āz

�@���{�̂��낢��Ȃ��Ƃ�m�肽�������ł��B���܂藷�s�Ƃ������Ȃ���������c�B���͂܂����{�ɍs�������ƍl���Ă��܂��B���Ԃ��w�͓��{�̑�w�ɍs�������ȁc |

|

�y�����͉��l�z

�@�����ȓ��{�l�ł��Ȃ��A�u���W���l�ł��Ȃ����X�`�[�\�i�����j���Ǝv���Ă��܂��B |

|

���߁E����

�ނ́A��e�����t�ŁA����ɔM�S�ȉƒ�ň���Ă���B�܂��f�������{��̋��ȏ��ɂӂ肪�Ȃ��ӂ�A�|���g�K����Ő������Ă����Ă��邱�Ƃ�����킩��悤�ɁA�f���́A���{��̃��x�����������Ƃ��킩��B

�@���{���������A��Ȃǂ̐����K���̈Ⴂ�Ɍ˘f�����Ƃ����������A�f�����܂ޗ��e�̗�܂���A�D�������{�̗F�B�Ɍb�܂�A���ӎ��ɓ��{�l�Ƃ��ẴA�C�f���e�B�e�B���l�������Ă������B�u�݂�Ȃł��ʂ�p�[�e�B�����Ă��ꂽ�B�Ƃɂ����A�w�Z����D���ł����v�Ƃ������t�ɂ����̂��Ƃ��f����B���̌�A�ƒ���s�a�ɂ��A���������u���W���A�������̂��āA�������u���W���ɋA���Ă����B�A���͎����Ō��߂��Ƃ����B

�@�����ău���W���ŁA���{�̗F�B�Ɏ����F�B�����������Ƃ��A�u���W���ɓK�����邱�Ƃɖ𗧂��Ă���B���{�ł����l�ł��邪�A�K���Ɋւ��A�F�l�̑��݂������ɑ傫�����Ƃ��킩��B

�܂��ނ́A���{�؍ݒ����A�ƒ���Ń|���g�K������g���Ȃǂ��āA�A���̂��߂̏��������Ă����B���̂悤�Ȕނł����A�A�����u�|���g�K���ꂪ���܂�ł��Ȃ��āA�p�������������v�Ƃ����B�A�������̌˘f�����������̂��낤�B�ɂ�������炸�A���n�̋��t�Ȃǂ̃T�|�[�g�ɂ��A�M�҂̊ώ@�����Ƃ���A�A����Q�N�ł��钲�����ɂ͊w�K����Ƃ��ă|���g�K������K������Ɏ����Ă���B�u���W���l�Ƃ��ẴA�C�f���e�B�e�B���A�����l�����Ă��������Ƃ��킩��B

�@���̈���A���{���Y��Ă��܂��Ă��邱�Ƃ́A�d���Ȃ����Ƃł��낤�B�Ȃ��Ȃ�A�u���W���Ŕ���n�̕��e�̈ꑰ�ƕ�炷����A���ē��{�Ō���ꂽ�u�����̌��t���ł��邱�Ƃ��A�����̉\����L�����Ƃ��ł���v�Ƃ�������͎邱�Ƃ͂Ȃ�����ł���B���e���A���{�ɑ��ėǂ���ۂ��������ɋA���������Ƃ��A���̂��Ƃɔ��Ԃ������Ă���B

�@�������ނ̐l���ɂ�����I�����̈�Ƃ��āA���{�͊m���Ɏ���ɓ����Ă���B���R�͓����B���́A�����̕�e�����݂����{�ɏZ��ł��邩��ł���B����̋A���ɂ�������悤�ɁA��e�̃u���W���؍݂́A�ꎞ�I�Ȃ��̂ɂ����Ȃ��B��e�̐����̖{���n�́A���łɓ��{�ł���B�u��w���ɂȂ�����A���{�ɍs���v�Ƃ����ނ̌��t�́A�u��e�ɉ�ɍs���v�Ɠ����Ӗ������B

���ɁA�ގ��g�����{�ł̌o���������̒��Ńv���X�Ƃ��ĂƂ炦�Ă��邩��ł���B���{�ł̊y�����v���o���A�ނɁu���{�������ƒm�肽���v�ƌ��킹�Ă���̂ł���B

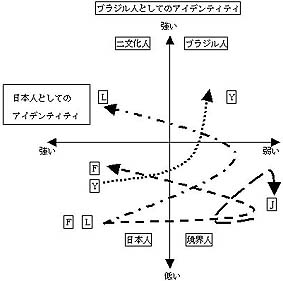

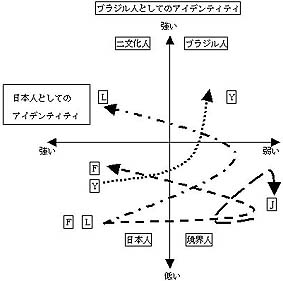

�ނ̃A�C�f���e�B�e�B�̕ϗe�ɂ��ẮA�M�҂Ƃx�搶�̊Ԃňӌ��������ꂽ�B�ޏ��́A���E�L�̃A�C�f���e�B�e�B�ɂ��Ď��̂悤�Ɍ�����B

|

���̂R�l�ƁA���E�L�N�Ƃ́A��ʂ��čl����ׂ��ł��B�Ȃ��Ȃ烆�E�L�N�����{�ɂ����Ƃ��́A�c�����āA���͂̌��������ׂāu�ǂ����́v�Ƃ��Ď���Ă���B�܂��u���{�l�v�u�u���W���l�v�̈ӎ��͂Ȃ������Ǝv���܂��B |

�@�������A�M�҂́A�ޏ��̈ӌ��ɕK���������ӂ��Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A���E�L�̂悤�ȂR���́A���͂̃u���W���l����u�W���|�l�X�v�ƌ����Ă��A�����̒��ɁA�u�������B�l�̓W���|�l�X���v�Ƌ����Č�����悤�ȕ������������킹�Ă��Ȃ�����ł���B�܂��āA�ނ̂悤�ȍ����̏ꍇ�́A���ɂ����ł���B�܂����n�Љ�̂Ȃ���̊ȓs�s���ł́A���̌X���������B

���E�L�́A���{�ɍs���o�������A���{����o���A���{�Љ�Ɏ������ʒu�t���邱�Ƃ��ł������炱���A�����{�ꂪ�ł��Ȃ���ԂɂȂ��Ă��A�����̒��ɂ�����{�l�̕�����ϋɓI�ɕ]���ł���̂ł���B�܂�A�ނ́u���{�l�Ƃ��ẴA�C�f���e�B�e�B���l�����v�Ă���̂ł���B����قǁA���{�؍݂��ނ̒��ɁA������ۂƂ��Ďc���Ă���B

�ނ́A11���̍Ē����̒��O�ɁA���e�������ɗ������邱�ƂƂȂ�A��e�Ɉ�������āu���{�֖߂�v���Ƃ𗝗R�ɁA�`�w����ފw���Ă���B

|

|

�@

|

|

�T�D�R�@�t�F���i���h�i�����j�̎���

�@1987�N���܂��14�B��d���ЁB���{�ł͍�ʌ��ɂ����B175cm�ʂ̒��g����ŁA�����̊ዾ�������Ă���B�Â��ɂ��ƂȂ��������̘b���������A����ɓ�������Ȃ��Ƃ��́A�i��o���悤�Ȍ����Řb�����Ƃ���A�����_�o���Ȉ�ۂ����B

�ނ́A13�˂Ńu���W���ɋA�������ہA�N��Ō����V�N���ɂȂ�Ƃ���A�����Ċ�]���ĂU�N���ɕғ������R�B�������C���^�r���[�̌�A2001�N�X����14�˂œ��{�ɍċA�������Ƃ��A���e���P�N���ւ̕ғ�����]�����ɂ�������炸�A����ψ���́u�`������N����Ă��܂��v�Ƃ������R�ɂ��A�Q�N���ɕғ����邱�ƂɂȂ����B�܂�A�w�N���ۂP�N��щz���Ă��܂����̂ł���B

�ނɂ��ẮA�C���^�r���[�ƃC���^�r���[�̓r���̌Z�Ƃ̂��Ƃ�A���ƒ��̗l�q�A�����ē��{�ɍċA����A�M�҂ɑ����Ă��ꂽ���[�����Љ��

|

�y�u���W���̎v���o�z

�@�i�`�w���̂���j�a�s�o�g�ŁA��������A�}�}�A�}�}�̒�A���������A�����������A�����i�����}�}�F�Z�̂��Ɓj�ƕ�炵�Ă����B�i����ȊO�́j���{�ɍs���O�̋L���͂ǂ����ޕ��֔��ł������B |

|

�y���{���������z

�@���{�ɂ́A��ɂ������A�K���N�X�i�u���W���Y�L�m�R�j��v���|���X�i�I�������ꂽ��i�j��d���̂��߂ɖ߂��Ă����B��������͓��{�l�Łi�ږ��j1���B�}�}�i3���j�Ƃ����ƈꏏ��4�̂Ƃ����{�ɍs�����B�@�u���W���Ŋw�Z�ɍs�������Ƃ����������̂ŁA���{�̕ۈ牀����l�̊w�Z���n�܂����B |

|

�y���{��\�́z

�@�w�Z�����ŁA�N���|���g�K���ꂪ�ł��Ȃ������̂ŁA�ŏ��������Ă���̂��킩��Ȃ��Ă����}�l���Ă����B�u�����āI�v�Ƃ������t���B���Ă��B�u�Q�N���̂Ƃ��A�E�P�H�P���������Ƃ����ق��Ă��ē{��ꂽ�B���t���ł��Ȃ�������ł͂Ȃ��A�p�������������́B�@���{��̊w�K�ɓ��ʂȕ�K�������������A���̂܂ɂ����{�ꂪ�����̌��t�ƍl���Ă����B�|���g�K�����Y�ꂽ���Ƃ���C�Â��Ȃ������B |

|

�y�w�Z�����z

�@�w�Z�̕��́A�K���ɂ���Ă����B�i�G�͏��Ȃ̂Łj���ƒ��Ɋ��ɗ���������̂��y���������B�@�Ƃł��u���W�������͂��܂�H�ׂȂ������̂ŁA���H�����Ȃ������B�}�b�V�����[�����������������炢�B���{�ł̗F�B�W�͗ǂ����Ȃ��A�������Ȃ����ʁB�F�B�̉Ƃɂ��s�����Ƃ͏��Ȃ������B��������U��Ȃ�����c�B�ۈ珊�ł͊��������������̂ŁA���{�ꂪ�ł��Ȃ����Ƃ�����قǍ������Ǝv��Ȃ��������A���w�Z�ɓ��鍠�́A���{�ꂪ������Ȃ��č��邱�Ƃ͂Ȃ��Ȃ��Ă������ǁc�B�����ȊO�ɂ��ʂɁu�����ށv�ƌ����q�ǂ��������̂ŁA�u�t�F���i���h�v�ƌĂ�Ă����B�u���W���̂��Ƃ͕����ꂽ���NJo���Ă��Ȃ��̂œ����悤���Ȃ������B�@�w�Z�Ŋy���݂��������Ƃ́A�o�X�P�b�g�{�[���N���u��o�b�N���u�����Ă������ƁB |

|

�y�ƒ�ł̌���z

�@�ƒ���ł����{����g���Ă������A�}�}�͓��{�ł͓��{��̕������Ă����B���������{�ʼnp����g��Ȃ�����p���Y��Ă����݂����B�l���g�́A�|���g�K������o���Ă��Ȃ��ƌ������B�u��v�Ɓu�①�Ɂv�Ƃ����|���g�K���ꂭ�炢�����o���Ă��Ȃ������B |

|

�y�ƒ됶���z

�@��������͉�Ђ���肭�����Ȃ��āA�_���v�̉^�]������Ă����̂ʼnƂɂ��Ȃ����Ƃ����������B�}�}���d�����Ă����̂ŁA���̂Ƃ��́A�ƂʼnB��ăQ�[�����Ă����B�Q�[������ꂽ�Ƃ��́A�����ōH�v���Ȃ���A�g���Ă����B |

|

�y�A�����R�z

�@���w�P�N�̓r���܂œ��{�ɂ��āA����������̎q�ǂ��Ɠ����悤�ɓ��{�̍��Z��w�Ɛi�w�������ł����B�u���W���ɋA��Ȃ�čl�������Ă��Ȃ������B�ǂ����ău���W���ɋA���Ă������A�����ł����܂�悭�킩���Ă��Ȃ��B�ǂ����Ă��낤�H���{���s�i�C�ł��������炦�Ȃ��Ȃ��Ă������Ƃ����邵�A�A�p�[�g���Â��̎�āA����������Ȃ��悤�ɂ��Ȃ��Ă͂����Ȃ��������c�B����ł��������c���ċA���Ă����B |

|

�y�A�����̗l�q�z

�@�������̃g�C���́A���𗬂��Ȃ��ł��傤�B������ʓ|�ł��A�i���K�𐁂�����́j�����A�����Ăɓ���Ȃ��Ă͂����Ȃ��̂ŁA�s�ւ��Ƃނ����Ă����B������A�����i�Z�j�̌�ɁA�g�C���ɍs������A�E���R���������ɁA�����Ă��́B�����C�ɂ��Ȃ��B�����ͥ���B |

|

�y�A����A�ēx���{�ցz

�@�i2001�N�X���Ɂj�܂����{�ɋA�邱�Ƃ͖l�����߂��́B�Ȃ����낤�H�i�����ł��Y�ށj�����Ń|���g�K���ꂪ�b���Ȃ����Ƃ��|���āA�u���W���ɋA�邱�Ƃ����߂����ǁA�������Ŋw�Z�s���Ă���A�i�p���������āj�|���g�K����͂���ׂ�Ȃ����A�܂��U�N������蒼���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��i����j��������Ȃ�������B���݂́A�Ƒ��̂��Ƃ�莩���̂��ƂŐ���t�B |

|

�y���{�s����O�ɂ��āz

�@���{����u���W���ɋA��Ƃ��A����̗F�B���M���[�M���[�����ŁA���ꂪ���������B����́A���O�Ɂi���{�ɋA�邱�Ƃ��j�������ƍl���Ă���B�������͂����Ƒ�������������c�B�����錾�t���킩���Ă���B�����́A�Q�[���̃\�t�g������Ă݂����B |

|

�y�����͉��l�z

���{�l���ȁH |

|

|

|

�t�F���i���h�ւ̃C���^�r���[���ɌZ������ė����B���̂Ƃ��̂��Ƃ���Љ��B

|

�Z |

�u�ǂ������H�v�i�|���g�K����j |

|

�� |

�u�ז��҂������s���āI�v�i���{��j |

|

�Z |

�u���܂��́A�R�����`���X�̃t�@��������Ƃ��p�� |

|

|

���C���X�i�����Ƃ��L���T�b�J�[�N���u�j���H�v�i�| |

|

|

���g�K����j |

|

�� |

�u�i���ɁA����������������Łj�l�͂������� |

|

|

�̂͋����Ȃ��I�������s���I�v�i���{��j |

|

�܂��M�҂��t�F���i���h�̃N���X�Ŏ��Ƃ��ώ@���Ă���Ƃ��A���̂悤�ȏo�������������B

|

�@���Ȃ̎��ƂŁA���ȏ������ɓǂ�ł����Ƃ��A�t�F���i���h�̏��ɂȂ����B�ނ͔��ɏ����Ȑ��Ŗ{��ǂB�ނ��痣�ꂽ�ꏊ�ɍ����Ă����M�҂ɂ́A�ނ̐��͂��낤���ĕ����������̂́A�ǂ̏ꏊ��ǂ�ł���̂��͗����ł��Ȃ������B�������A�ނ��{��ǂݏI������Ƃ��A�N���X���[�g����́A�u�悭�ǂv�Ɣ��肪�N���Ă����B�i2001�N�S��18���@�t�B�[���h�m�[�g���j |

���߁E����

�@�e���T���ɂ����Q�[���������Ȃ����Ƃł��킩��悤�ɁA�e�̌����������̒��ň���Ă����q�ǂ��ł���B�܂��P�l�ŊG��`������A�p�\�R���ŗV�肷�邱�Ƃ��D���Ȃ��Ƃ���A�����I�Ȑ��i���f����B

�u���{�ɍs���O�̋L���́A�ǂ����ޕ��֔��ł��܂����v�Ɩ{�l�������Ƃ���A���������̌˘f���ƁA����ɑ���K���̖�肪�傫�������̂��낤�B�P���̕��e��3���̕�e���ƒ�œ��{����g���Ă����̂ŁA�������{��͂ł���悤�ɂȂ����B���̈���A�u���{�ꂪ�����̌��t�ƍl���Ă����B�|���g�K�����Y�ꂽ���Ƃ���C�Â��Ȃ������B�v�قǁA���{�l�ɓ������Ă����B�����A�����̔ނɁA�u���Ȃ��͓��{�l�ł����A����Ƃ��u���W���l�ł����v�Ǝ��₵����A�u100�����{�l�v�Ɠ��������낤�B�Ȃ��Ȃ�A�������ʒu�t����Љ�Ƃ��āu���{�v�����l���Ă��Ȃ�����ł���B

�ނ��u���W���ɋA���Ă������R�͈�ł͂Ȃ��̂��낤�B�ƒ�̌o�ϓI�Ȏ���Ȃǂ����G�ɗ���ł���B�����āu�|���g�K������o���Ă��Ȃ��ƌ������B�v��ԂŁA���������{�Ɏc���āA����̈ӎu�Ńu���W���A���Ă��Ă���B�Z���l�A���{�œ��{����K�������o������A�|���g�K��������Ƃ��Ȃ�ƍl���Ă����̂ł���B�������A�A���͂������̂́A�u�|���g�K����͂���ׂ�Ȃ����A�܂��U�N������蒼���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ���������Ȃ����v�Ɓu�����̂��ƂŐ���t�v�ƌ��݂̎v���ʂ�ɂȂ�Ȃ��ɔY��ł���B�����āA2001�N�X���A���{�ɍċA�������B���{�ɋA��A�����鎩�M������̂��낤�B�ނ́A�u���W���l�Ƃ��ẴA�C�f���e�B�e�B�̌`���ɁA���݂̂Ƃ��늮�S�Ɏ��s���Ă���B

�@�t�F���i���h���u���W���l�Ƃ��ẴA�C�f���e�B�e�B�l�������̖��_�͓����B���́A�u���W���ł́u���Ȏ����̃��[�����f���v���������Ă��Ȃ����Ƃł���B���̂��Ƃɂ��s����ȏ�Ԃ́A���e�̎p�̏Ă������ł�����B�e�͉��炩�̌`�ŁA�u���W���ł̐����Ɍ�������邩�A�V�����\����T���āA�u���W������ɂ��A���{�ɖ߂����̂ł���B�ނ����݁A�����̐l���̖ڕW���A�u���W���̒��Ō������Ȃ����߂ɁA���t���܂߂��K�����j�Q����邱�ƂɂȂ��Ă���B

�@���́A�K���͂̂���Z�ւ̗��ł���B���{�ł́A���̖ʂŃt�F���i���h�̕����Z�����A�����̉\���Ɍb�܂�Ă����Ƃ����B�������A�P�����N�����Ȃ��Z���A�u���W���̊��ɂǂ�ǂ�����ł����A�����̌������Ȃ��l���̖ڕW�������Ă������Ƃ��A��ɂƂ��ĕ��C�ł���͂��͂Ȃ��B�����炱���A�Z���u�����v�u�ז��ҁv�ȂǂƌĂԂ̂ł���B

�@�ނɂƂ��āA�������ʒu�t�������Љ�́u���{�v�ł���ɂ��ւ�炸�A�����I�ɂ́u�u���W���v�ɏZ��ł��邽�߁A�ނ̓��{�l�Ƃ��ăA�C�f���e�B�e�B���������Ă���B

�ނ́A���{�ŃP�K�������Ƃ��ɁA�N�ɂ����킸�ɉ߂����Ă������Ƃ���킩��悤�ɁA�����̋C������\�ɂ����o���Ȃ��䖝�������i�ł���B�܂����{�ɋA�������ۂ́A���������ł��A����ɕ������A�����w�͉Ƃł�����B�������u���W���ł̐����ł́A���̂��Ƃ��������Ĕނ̓K����j�Q���Ă���B�ނ̓N���X���[�g�̌������Ƃ͗����ł��Ă���ɂ�������炸�A�����ă|���g�K�������������b�����Ƃ͂��Ȃ��B�M�҂Ƃ̃C���^�r���[���ɁA�ނ����{��Ŏ���ɓ�����̂�����̃u���W���l�̃N���X���[�g���������قǂł���B����قǁA���i�͉�������ׂ�Ȃ��̂ł���B�ނ̐S�́A�u���W���Љ�ɑ��āA������Ă���B�u�������{�ɋA�肽���v�Ǝv���ނɂƂ��āA�u���W���̃N���X���[�g�̎菕���́A�S���I���S�ɂȂ肱������A�L�����̂ł͂Ȃ��B

���{�A��������̔ނ́AE-mail�ł`�w���ɂ�������͂̎q�ǂ������̔z���ɂ��Ď��̂悤�Ɍ���Ă��ꂽ�B

|

���������Ƃ���܂肷������Ȃ������B �m���ɘb���Ȃ����ǂ����܂œ��ʈ������ꂽ���Ȃ������B �݂�Ȃ̋C�������Ԃ���Ȃ����� �A�ł������܂ł��Ăق����Ȃ������B�܂�ŐԂ�����߂ė������I�݂����Ȃ�������B |

�t�F���i���h�̓u���W���Ő��܂ꂽ�Ƃ��������ŁA�ނ̃A�C�f���e�B�e�B�`���̏o���_�͓��{�ł���A���{���Ђ����ނ́A�u�u���W�����܂�̋A���q���v�ƌ�����B

���ꂩ������{�l�Ƃ��āA����̃A�C�f���e�B�e�B����ĂĂ����̂��낤�B�ނ̓��{�s���́A���e�̂Ƃ���֍s���Ƃ����Ӗ��Ɠ����Ɂu�������{���ʒu�t������Љ�i���{�j�ɖ߂肽���v�Ƃ������Ƃł���B

|

|

�@

|

|

�T�D�S�@���A���h���i�����j�̎���

�@1986�N���܂��15�B�t�F���i���h�̌Z�B���菭�������i��170cm�j�ł��邪�A�₹�`�̂Ƃ���͒�Ǝ��Ă���B�������ۊ���ɋ߂��Z�����̖тŁA�Z��Ƃ͌����Ȃ��Ƃ킩��Ȃ��B��k�D���ŁA�N���X�̐l�C�҂ł���B�ׂ������Ƃ͋C�ɂ��Ȃ������炩�Ȑ��i�́A�����̌����Ă��邱�Ƃ̖����ɂ��C�Â��Ȃ��قǂł���B

|

�y�u���W���̎v���o�z

�@���{�ɍs�����Ƃ́A�����킩��Ȃ�����^���������B���{��͂ł��Ȃ������B�c�t���̔N�������A�T���p�E���ł������āA���̌���{�̕ۈ珊�֓]�Z�����B |

|

�y���{���������z

�@���{�ŕۈ珊�̂���A��̓I�ɉ�����ς��������͖Y�ꂽ�B |

|

�y���{��\�́z

�@���{��̓}�l���Ċo�����B |

|

�y�w�Z�����z

�@�ŏ��A�x�ݎ��Ԃ��]�薳���������Ƃɋ��������ǁA�x�ݎ��Ԃ��y���������B�H�ו������v�������B�|���⋋�H�̓��Ԃ́A���܂�D���ł͂Ȃ��������ǁA��������{�l�̗F�B�Ɠ������炢�������B���{�̊w�Z�ł͂قƂ�ǖ��Ȃ������B�@�c�t���ł��A�݂�Ȃ����悤�ɂ���Ă����̂ō��������Ƃ��Ȃ��������A�搶�ɑ��k�����Ȃ������B�F�B����u��v�Ƃ������O�łȂ����A���ƌĂ�Ă����B�݂�ȓ��n�l���ƒm���Ă����B�F�B�������l����������A�����߂�ꂽ�肵���L�����Ȃ��B�@���{�̊w�Z�ł��A�j�̎q�Ə��̎q�́A���{�ł����ǂ������B�ċx�݂��A�F�B�Ƃ悭�V��ł����B���]�Ԃʼn��o������A�ƂŃt�@�~�R��������A�u���W���l�Ƃ����ӎ��͂قƂ�ǂȂ������B���w�ł͐��w�Ƃ����D�����������ǁA���j�Ƃ��͓�������B�u���W���ň�������ƂƊW�Ȃ��Ǝv���B����̕��͕��@�i���E�q��j�Ȃǂ������������B�����Ɠ��{�ɂ���Ǝv���Ă����̂ŁA���w�����Ƃ�����肾�������ǁA�Q�w���Ŏ��߂��B |

|

�y�ƒ�ł̌���z

�@���{�ꂾ���I |

|

�y�ƒ됶���z

�@�x�ݒ��́A��������f�B�Y�j�[�����h�ɗV�тɍs���ȂNJy���������B��������������̋ߐ�i�v���|���X��A�K���N�X�j���|�Y���āA�}�ɖZ�����Ȃ����B�e���r���Đe�̋A���҂��������Ȃ����B�e���r�Q�[���ŗV�Ԃ͓̂y�������Ƃ�������Ɍ����Ă����B�Ƃ̂��Ƃ�e�Ɍ����̂́A���w�Z��w�N�܂ŁA�]�Z�i�H�j���Ă���A�قƂ�ǘb���Ȃ��Ȃ����B |

|

�y�A�����R�z

�@��w���̖��ɁA�����̋C�܂���ŋA�������߂��B��ɂ��Ă͒m��Ȃ��B�����C�������h�炢���B�ǂ����Ă��낤�H�킩��Ȃ��B |

|

�y�A�����̗l�q�z

�@�V�����F�B����������Ǝv���Ċy���݂������B���N�̂U���Ƀu���W���ɒ������B�Z���͂�����̕��������B���]�Ԓʊw�����߂����B�i�M�҂��A�u���W���̍Z���̂����炩�����w�E����Ɓj�s�A�X�A�ѐ��߁A�K�����n�j�B����H�������̕������Ȃ��ȁB����H�i�j�ŏ��́A������̎d�g�݂��S�R�킩��Ȃ��č������B���͂������ȓz�A�Ⴆ�Η��R���Ȃ��A����グ��l�ɂ�����Ă����B�������̐l�͂悢�Ӗ��ł��߉�B�ŏ��́i�ނ�̂��߉�Łj���������B���Ǎ��́A�����ז��Ɋ����Ă����B����Ă���Ɓu�������ɗ����v�ƌ�����Ɩʓ|�����������B���ɓ��{����A���Ă����l�ɁA�����Ă�����B���Ɠ����ꂵ�݂𖡂�킹�Ă��i�j�B�N�͎������ゾ����A���܂���Ȃ��������ǥ���B�����͂���Ȃ���������A�����i���̐l�ɁA�����́j���Ȃ��B |

|

|

|

|

�y�A����̃|���g�K����z

�@�|���g�K����͂قƂ�ǃ_���������B�ȒP�ȒP�ꂾ�������ł��Ȃ��������ǁA�A���ɑS���s���͂Ȃ������B�ǂ��ɂ��Ȃ�Ǝv���Ă�������B���w�Z�P�N�Ƃ��i�}�}�j�̓��{�̂��Ƃ��L���ɂ��������玩�M���������B�|���g�K����́A�t���[�c�̖��O�Ƃ������o���Ă��Ȃ������B����͎q�ǂ��̎��ɁA�ǂ��ɂ����{����}�X�^�[�������A���ۍ�����ǂ��ɂ��Ȃ����B�@�|���g�K����̔����͍ŏ������_���������B���ǁA���ԂƂƂ��ɂł��Ă����B�ؗj���́i�|���g�K����́j��K�́i�͋����j�w�͂��Ă܂��i�j�B |

|

�y���{��U��Ԃ��āz

���ǂˁA�������ō��Z�I�������A���́i���{�Ɂj�A���I�i���{�j�����̕�����B���{�ɂ����Ƃ��A�����̂��������̂Ƃ���ɂ悭�s���āA�����̊w�Z�������̂ǂ��ɂ��邩�Ƃ��m���Ă�B�B��̖��́A�������{�ɋA��Ƃ��A������i�u���W���̃N���X���[�g�j���u�ꏏ�ɍs���I�v�ƌ����Ă��邱�Ɓi�j�B |

|

�y�����͉��l�z

���́A�����̎d���Ƃ��u���W���l�ƕς��Ȃ��悤�ɂȂ��Ă����B�a�����Ȃǂ̏W�܂���A������ł̓u���W�����A���{�ł͓��{�l�Ƃ��ĐU�镑����B��͌����Ă��悤�Ƃ��Ȃ��B�i�u���W���Łj�ŏ��́A�F�B�ƃQ�[�������肵�Ȃ��玞�X���{�l�A���X�u���W���l�Ɗ����Ă����B�����ł́A����u���W���l�Ƃ������o�����Ă����B���{�ł͓��{�l���Ȃ��Ǝv���Ă����i�j�B���x�u���W���ɋA���Ă���Ƃ��͗����l�I |

|

���߁E����

�ނ̃C���^�r���[��ʂ��āA��ԋ��������Ƃ́A��̕����Ԃ��ړ������o�����A�����̒��Ŏ��M�ɕς��Ă��邱�Ƃł���B�ނɂƂ��Ă��A������Ԃ��ړ������o���́A���t�̖����܂߂��n���f�B�L���b�v�ɂ͂Ȃ��Ă���B�������ގ��g����������z�������Ƃ����M�ɂ��Ă��邱�Ƃ��������Ă��������B

�ނ́A���{�ł̊w�Z�̕���u���W���ł̃|���g�K����̕��Ȃǁu�������ł��Ȃ����Ɓv�����āu�ł��Ȃ��v�ƌ������Ƃ��ł���B����́A�ł��Ȃ�������f���Ɏ���邱�Ƃ��ł���Ƃ����_�ŁA�ٕ����K���\�͏�̑傫�ȕ���ł���B

���̂悤�Ȕނ����炱���A���{�������̍���ȂǁA��ςł��������ƂC�Łu�Y�ꂽ�v�ƌ������Ƃ��ł���̂ł���B

���{�Łu�F�B�������l�������v���Ƃ�����A�j���̊u�ĂȂ����ǂ��V�Ԃ��Ƃɂ��A�u�u���W���l�Ƃ����ӎ��͏��ȁv���A���{�l�Ƃ��ẴA�C�f���e�B�e�B�����ł������B

�ނ���Ɠ��l�A�A���ɂ��ẮA�u�����C�������h��v���Ȃ���A�u�����̋C�܂���v�Ō��߂��Ƃ����B�u�ŏ��́A������̎d�g�݂��S�R�킩��Ȃ��č������v���Ƃ��A�u���Ɠ����ꂵ�݂𖡂�킹�Ă��v�Ə��Ȃ���b���邭�炢�ߋ��̂��ƂƂȂ��Ă���B

�ނ́A��ƈقȂ�A�u���W���Łu���Ȏ����v�̖��������Ă���B���̂��Ƃ��ނ̃u���W���l�Ƃ��ẴA�C�f���e�B�e�B�����߂邱�Ƃɖ𗧂��Ă���B�u���W���ϋɓI�ɓK�����悤�Ƃ��Ă���ނɂƂ��āA���͂̎菕���́A�L�����̂ɂ����Ȃ�A��̂悤�ɋ��₷����̂ɓ�����Ȃ��B

�@�܂��ނ������̖ڕW�Ƃ��āA�����l���l���Ă��邱�Ƃ́A�����̒��̓��{�I�ȕ������\���Ɋ��p���邱�ƂɂȂ�B���������āA���E�L�̏ꍇ�ƈقȂ�A�ނ̓u���W���ɂ��Ȃ�����A���{�⎩���̒��̓��{�炵�����ɂ��邱�Ƃɂ��Ȃ�B

|

|

�@

|

|

�T�D�T�@�W���A���i�i�����j�̎���

�@�M�҂��A�`�w���Œ������Ă���U���ɁA���{����]�����Ă����B���n�̕�e�Ɣ���n�̕��e�����B�����ڂɂ��A���Čn�������A�G���̃��f���̂悤�Ȑ������痧�������Ă���B

�C���^�r���[�̖������ɂ�������炸�A�̎��Ԃɂ́A����Ȃ������B�C���^�r���[�������Ă����ۂ����̂ŁA�ޏ��ɂ��ẮA�ޏ��ɓ��{��������A���_�I�ȃT�|�[�g���S������x�搶�̐������Љ��B

|

�W���A���i����́A�ӔC�����Ȃ��A�����Ȃ��q�ł��B�u���{��̕����������v�ƌ������̂ŁA���L�̏h���^���݂�ƁA�h������Ă��Ȃ������肵�܂��B�ڂ������Ƃ͂킩��܂��A���{�ɕ�e�Ƌ��ɁA���w�Z�̓r���œ��{�ɍs�������̂́A�����F�B�Ƃ���������Ă��邱�Ƃ𗝗R�ɁA���w���ɂȂ��āA�u���W���̏f��i��̎o�j�̂Ƃ���֗a�����āAA�w���ɗ��܂����B���{�ł́A�����w�Z�����łȂ��A�s�^�S���X�Z�ɂ��ʂ��Ă��������ł��B�@���e�̂��Ƃɂ��ẮA�A�����߂���b�������̒��ŁA�g���u�����������̂ł��傤�B�قƂ�ǘb�����܂���B���ꂳ��̂��Ƃɂ��ĕ����Ă��A�����̂��Ƃ��������܂���B�u�������L���ȁv�u���{�ɍs���A��ł���v�u���ꂳ��B���������Ă���v�u���ł������Ă��炦��v�Ƃ����C���[�W�����ʂ��Ă��Ȃ��̂ł��B�@�F�B�ɂ��Ă��A�u�ꏏ�ɂ������g�����Ƃ��ł���v�Ƃ������Ƃ��厖�Ȃ悤�ł��B����ł́A���R�����Ȃ��̂ł����E�E�E�B�i�`�w���́j���Ǝ��̂Ƃ��i�ޏ��̑��Ƃ͗��N�j���A���ɍ����ȓ��{���̃h���X���Ă�����ĎQ�����Ă��܂����B���̂Ƃ��́A�u�W���A���i����A���ꂢ�ˁH�v�Ƃق߂Ă����܂����B���̎q�ɂ��ẮA�܂��M���W�����Ԃ̂���ł�����@���݂́A�|���g�K����ɂ��ẮA�s�^�S���X�Z�ɒʂ��Ă������Ƃ�����A�S�l�̒��ł����Ƃ���肪����܂���B���{��ɂ��Ă��A�N���X�̒��Ń��A���h�����̂����A���̃N���X���[�g���甲����ł����݂ł��B���������āA�N���X���[�g������{��̏h��𗊂܂���ʂ������Ό����܂��B���{���������̂ł͂Ȃ��A�����h�������ďグ�Ă��邾���Ȃ̂ł����E�E�E�B�����A���̂��Ƃ�m���Ă͂��܂����A�ޏ��̃N���X�A���ӎ������߂邽�߁A�܂��ޏ��̎����S�����߂��菕���ɂȂ�ƁA�ٔF���Ă��Ă��܂��B���N�����{���ʂ��āu�W���A���i����A��`���Ă���āA���肪�Ƃ��v�Ƃ�����Ԃ���肽���Ǝv���܂��B�������A���̂悤�ɂق߂邾���łȂ��ޏ��ɂ��ẮA�܂��������g�����߂�ڂ���Ă�Ƃ������Ƃ��K�v���Ǝv���܂��B�Ȃ��A���������{��̕����K�v�Ȃ̂��H���{��̕����������Ȃ�������A���Ȃ������ł��ǂ��B���炩�̌`�Ŏ����Ɏ��M�����Ă�悤�Ȗ����A�������邱�Ƃɂ��A�u�������g����Ȑl�ԂȂv�Ƃ������ƂɋC�Â��������Ǝv���܂��B |

|

|

���߁E����

�@�u���W���̃e���r�ԑg�ŁA���n�l�̂��̐���́A�u�������ꂽ����v�ƌĂ�Ă���B�e���o�҂��̒��S���\�����鐢��ɓ�����A�u���W���ɂ��Ă��e�Ɨ��ꂽ�ň�������Ƃ��w�E����Ă���̂ł���B

�@�ޏ��́A���{�ŗ]��悭�Ȃ��F�B�Ƃ������Ă����ƌ����邱�Ƃ�����킩��悤�ɁA�w�Z���Ŏ��Ӊ�����Ă����̂��낤�B���ȓ������A�S�N����20���A�T�N����30���A�U�N����70���Ƒ����Ă��邱�Ƃ����������B���ȗ��R���A�����̕��ׂ⓪�ɂ���A�u���W���ɋA�����邱�Ƃƕς���Ă����B

�ޏ����A�Ȃ����{�l�̏W�c����r������Ă����̂��ǂ����A���̗��R�͂킩��Ȃ��B�������ޏ����w�Z�̗F�l�⋳�t����A���Ăɂ���Ȃ��ł������Ƃ�����A�ޏ����g�����{�̊w�Z�ɍv������C�������炽�Ȃ������Ƃ��Ă��s�v�c�ł͂Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A���Ȃ��Ȃ��u���W���l�̎q�ǂ����������{�̊w�Z�ɒʂ�Ȃ����������邩��ł���B�܂��w�Z�ɒʂ��Ă����Ƃ��Ă��A�ʂ̑Ή����ł����A�u���ӂ̂Ȃ����C��ԁv�����Ȃ��Ȃ������邩��ł���B

�@����ɁA��e������C����Ă����Ƃ����Ȃ�A�ޏ����g���������ɂ���C����������Ă��Ȃ������Ƃ��Ă��A������s�v�c�ł͂Ȃ��B�j���[�X�ԑg�̌��t�����A�ޏ��́A�u���������������v��ԂȂ̂ł���B

��e���ޏ��̂��Ƃ��v���āA�u���W���ɋA�����̂ł��낤���A�{�l���炷��u�����������A���ꂽ�v�Ǝv���̂����R�ł���B�{���ɔޏ��̂��Ƃ��v���̂ł���A�f��ɗa�����A��e���ޏ��Ƌ��ɋA���ė��邩��ł���B��e�ɂǂ��������R�����������͕s���ł��邪�A���������u���W���ɋA���Ă��A��e���g�͓��{�ɂƂǂ܂闝�R���������̂ł��낤�B

�@�ޏ������̗��R���u�����v�Ɣ��f����Ȃ�A�ޏ����g�́u�����v��ǂ�������ԓx�͐����ł���B

�ޏ��̌����u���{�����������v�C�����́A�E�\�ł͂Ȃ����낤�B�������u�h�������v���M���܂��z����Ă��Ȃ��B�C�����s���Ƃ̊Ԃɓ����i�A���r�o�����c�j������f����B�ǂ̂悤�ȃv���Z�X�����������́A�ڂ����͕s���ł���B���������{�Ŏ��Ӊ����ꂽ�q�ǂ��������A�Ăуu���W���ł����Ӊ�����\�����������Ƃ��W���A���i�̎���͎����Ă���B

|

|

�@

|

|

�U�D���ꂼ��̃A�C�f���e�B�e�B

�l���̂��߂̏���

�U�D�P�@���{�l�Ƃ��ẴA�C�f���e�B�e�B

�@�C���^�r���[�Ɗώ@��ʂ��Ė��炩�ɂȂ������{�l�Ƃ��ẴA�C�f���e�B�e�B�l���𑣐i����v���Ƃ��āA���̎O��������B

�@ �������̔N��

�@���w�Z�A�w�O�ɁA�����������E�L�A�t�F���i���h�A���A���h���̂R�l�́A�A�C�f���e�B�e�B�l������{�Ŏn�߂��B�ނ�́A�c�����Ď��͂̓��{�l�̍l����������I�Ɏ��ꂷ�鑶�݂ł������ƍl������B�ށ^�ޏ���̓��{�l�Ƃ��ẴA�C�f���e�B�e�B�̊l���́A���ӎ��ƌ�������̂ł��������낤�B

�A �N���X�ٕ̈�����e�x

�@���w�Z���w�N���璆�w�Z�ɂ����ẮA�v�t���Ƃ����������N���ł���B���̎����ɁA�j�������悢�N���X�Ƃ����̂́A�N���X�̏���r�I�ǂ��ƌ����邾�낤�B�t�F���i���h�A���A���h���̂Q�l���A�����̑��݂��N���X�Ɉʒu�t���邱�ƂɁA�s�s���������Ȃ������Ǝv����B���E�L�́u�Ƃɂ����w�Z����D���v�Ƃ������t�ɂ��A���̂��Ƃ͎f����B

�B �Ƒ��̓��{�����ւ̍����e�a��

�@���E�L�̏ꍇ�́A���{��̋��ȏ����ǂ߂邭�炢�̓��{��\�͂̂���f���������B�܂�����u���W���ŋ��������Ă��邱�Ƃ���A�w�Z�����֔�r�I�e�a���̍������Ƃ��f����B

�@�܂��t�F���i���h�A���A���h���̂Q�l���A���e���P���ŁA��e���A����A���{��̋��t�����Ă��邱�Ƃ���A���l�̂��Ƃ�������B�T���p�E���̉Ƃɂ́A�m�g�j�̊C�O�����q��������A�����̓��{��̃r�f�I��{���������B

�@���ɑj�Q����v���Ƃ��āA���̓��������B

�@�u���{�Љ�̑������Љ�Ƃ��Ă̐��n�x�̒Ⴓ�v

�@��Ƀx���[�̗�ŏq�ׂ��Ƃ���A�܂��ٕ����ϐ��̏��Ȃ����{�ł̓u���W���l�I�����Ɠ��{�l�ł��邱�Ƃ͑������A���C���N�����₷���B���ɁA�W���A���i�̂悤�ɂ�����x�u���W���l�I�Ȏ�����g�ɂ܂Ƃ����N��ŗ��������ꍇ�A���̌X���͂�苭���Ȃ�B

�A�u�Z�ʂ̗����Ȃ����琧�x�v

�@�t�F���i���h�����{�ɋA�������ۂɁA��]�����̊w�N�ɕғ��������Ă���B�q�ǂ������ٕ̈����ւ̓K���́A�����Δ�s�@�̒����ɗႦ����B���{�̂悤�ɁA�Z�ʂ̗����Ȃ��������肵�����琧�x�ւ̒����́A����̑��c�\�͂������B�Ȏq�ǂ������ɂƂ��č�����ɂ߂�B�u�n�[�h�E�����f�B���O�v�Ƃ������t�ɂ�����悤�ɁA�Ռ�������邱�Ƃ͍���ł���B

�@�W���A���i�̏ꍇ�́A�s�o�Z�Ɋׂ��Ă��邱�Ƃ����������悤�ɓ��{�l�Ƃ��ẴA�C�f���e�B�e�B�̊l���Ɏ��s���Ă���B�u�A�C�f���e�B�e�B������ہv�Ƃ������Ƃ́A�Љ�Ɏ������ʒu�t����K�����ł��Ȃ������Ƃ������Ƃ��Ӗ����Ă���B

|

|

�U�D�Q�@�u���W���l�Ƃ��ẴA�C�f���e�B�e�B

�@�u���W���ł̃A�C�f���e�B�e�B�̊l�����邽�߂̗v���Ƃ��āA���̎O���グ��B

�@�u���W���Љ�̑������Љ�Ƃ��Ă̐��n�x

�@�u�R�D�P�������邳�܂��܂ȃG�X�j�b�N�����v�ŏq�ׂ��悤�ɁA�u���W���ł́A���{�l�I�����ƃu���W���l�ł��邱�Ƃ͑������Ȃ��B

�A�������ȋ��琧�x

�@�u���W���̑������ȏ�Ԃ�A�������ȋ�����́A�܂��ɔw�̍������̕����ɂ鑐���i�J���|�j�ł���A����̑��c�\�͂������B�Ȏq�ǂ������ł����Ă�������邱�Ƃ͔�r�I�e�Ղł���B

�B���͂̃T�|�[�g

�@�ٕ����K���ɁA�e����^���Ă���̂́A���͂̐l�Ԃł���B���̂��Ƃ͓��{�ł̏ꍇ�Ɠ��l�ł���B���ɁA���E�L�A���A���h���ɂ��ẮA�u���W���l�Ƃ��ẴA�C�f���e�B�e�B�̊l���ɐ����������R�Ƃ��āA�`�w���̓����ł�����A�����̓��{�ꂪ�b���鋳�t�����̑��݂��������Ȃ��B

�@�܂����E�L�̌����A�u���{�ł̗F�B�̐��܂�ς��v�̂悤�ȗF�l�ɁA�u���W���Ōb�܂ꂽ���Ƃ́A�ނ̃u���W���K�����������邱�ƂɂȂ�B

�@���ɑj�Q����v���Ƃ��āA���̓��������B

�@ �u���W���Љ�̕s������

�@���A���h���Ƃقړ������ň�����t�F���i���h�������̖ڕW���������Ȃ��悤�ɁA�u���W���͌o�ϖ���Љ�����܂߂āA����߂Đ�s�������ʂ��ɂ������ł���B�܂葐���i�J���|�j�ł́A�����鑐�ɂ�茩�ʂ��������A�Ăї������邱�Ƃ�����ƂȂ��Ă���B

�܂�A�������u���W���Љ�Ɉʒu�t���邱�Ƃ�����̂ł���B

�@�����u���W���œ����āu���Ȏ����v���e�Ղł���Ȃ�A�o�҂�����������قǂ̋K�͂ŋN�����Ă��Ȃ��͂��ł���B�u���W���Ől�������ł����q�ǂ������ɂƂ��āA�u���W���l�Ƃ��ẴA�C�f���e�B�e�B�l������ۂɁA���̂��Ƃ͑傫�Ȗ��ƂȂ��ė����͂������Ă���B

�A�u���[�����f���v�Ƃ��Ă̗��e

�@�q�ǂ��̏����́u���[�����f���v�Ƃ��āA�����Ƃ��g�߂ȑ��݂͗��e�ł���B���̗��e���A�W���[�i���X�g�A��ҁA�S���w�ҁA�o�c�ҁA�_�Ə]���҂ȂǁA�u���W���Ŏ����Ă����o����������āA���{�ň��̘J���҂Ƃ��ē����Ă���p���q�ǂ������͌��Ă��Ă��邱�Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�@���E�L�̏ꍇ�A�N��I�ɂ����̒i�K�ɒB���Ă��Ȃ����Ƃ��A�ނ̃u���W���Љ�֓K����j�Q���Ȃ������Ǝv����B

�@�܂��A�A�C�f���e�B�e�B������ۂŋA�������W���A���i�̏ꍇ�́A���{�ł̔ޏ��̑؍ݔN�����A�u���W���ő؍݂���A�u���W���l�Ƃ��ẴA�C�f���e�B�e�B���l�������Ƃ������ł͂Ȃ��B�x�搶�������悤�ɁA100���́u���{�l�v�ƂȂ��ċA��������A�Ȃ�����������҂��Ă���B

|

|

�@

|

|

�U�D�R�@���l��

�@��̕����Ԃ̈ړ��́A�q�ǂ������̃A�C�f���e�B�e�B�̌`���ɁA�傫�ȃn���f�B�������炵�Ă���B��v�ہi2000�j�̌����u�A�C�f���e�B�e�B�E�N���C�V�X�iIdentity�@Crisis�F�A�C�f���e�B�e�B�̊�@�I�j�v�ł���B�������A���̃n���f�B�����z���邱�Ƃ��ł����Ƃ��A���̌o���́A�q�ǂ������ɂƂ��đ傫�Ȏ��M�ƂȂ�B

�@���̗v���ɂ��āA�M�҂͎��̓���グ��B

�@�l���̎��ȑI����

�@����C���^�r���[�����邱�Ƃ��ł����R�l�́A���ׂĎ����̈ӎu�Ńu���W���ɋA���������Ƃ��A�M�҂Ɍ���Ă��ꂽ�B2002�N�Q���ɁA�t�F���i���h�ƃ��A���h���̌Z��̉ƒ��K�₵���Ƃ��A��l�̋A���́A���e�̗����ɂ��A�u���W���ɋA�������e�ɂ��Ă������Ƃ��Ƃɂ����̂ł��邱�Ƃ��킩���� �B�܂�A���E�L���܂߂��R�l�̃u���W���A���́A���e�̉ƒ���s�a�ɂ����̂ł��������Ƃ��������Ă���B

�@����ɂ��ւ�炸�A�{�l�������A�u�����̈ӎu�ŋA�������v�ƌ�����قǁA�u�����̈ӎu�����d����Ă���v�Ɗ����Ă��邭�炢�A�e����̓������������������Ƃ��\�z�ł���B���̂��Ƃ��A�����ł͏d�v�ƂȂ�B�Ȃ��Ȃ�A����́A�u�����̐l���ɂ��āA���������߂邱�Ƃ��ł��Ă���v�Ƃ����u����̐l���̑I�����v���ς˂��Ă���Ɗ����邱�Ƃɂ��A��̎҈ӎ����ށ^�ޏ���Ɉ����ł���B

�@�t�ɁA�e�̈ӎu�ɂ��A�A��������ꂽ�W���A���i�̏ꍇ�A�u���{�ɂ�����E�E�E�v�ƁA���܂ł��A���{����������A�u���W���ł́u���Ȏ����v�ɐV���ȖڕW�������������ɂ��邱�ƂƂȂ�B����̃W���A���i�̏ꍇ�ł́A�u���������̓s���œ��{�ɘA��Ă��Ȃ���A�܂����������̓s���Ńu���W���ɕԂ��̂��H�v�Ƃ������ƂɂȂ�B���̂悤�Ɂu�l���̎��ȑI�����v���ς˂��Ȃ��ꍇ�A�u�������ꂽ�q�ǂ��������A�����̐l�����������v���ƂƂȂ�B

�@���{�ɍċA�������t�F���i���h�ɁAE-mail�ŕM�҂��u�������{�ɋA��Ȃ�������ǂ����Ă����H�v�ƕ������Ƃ���A���̂悤�ȕԎ����Ԃ��Ă����B

| �@�Ƃɂ����A�҂Ǝv���B���̑I�����ł���܂ŁB |

�@�q�ǂ������́A�����̐����̏ꏊ�����߂�̂Ɉ��|�I�ɖ��͂ł��邱�Ƃ����̌��t�͒[�I�Ɏ����Ă���B

�@���E�L�̍���̍ēn�����A�ގ��g�̈ӎu�ɂ����̂ł��邱�Ƃ��肤�݂̂ł���B

�A��̕��������Ƒ��̉e��

�@��̕��������l�ƂȂ邽�߂ɂ́A�u���{�l�v��u�u���W���l�v�Ƃ��ẴA�C�f���e�B�e�B���l�����邾���łȂ��A�������u�ێ��v���邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�B

�@��̓��{�l�Ƃ��ẴA�C�f���e�B�e�B�`���ŏq�ׂ����A

���E�L�A�t�F���i���h�A���A���h���̂R�l�́A���{�����ƃu���W�������̓���������Ƒ��̉e�����Ă���B

�@�����A���e��Ƒ����|���g�K���ꂵ���A�b���Ȃ���A���{�ŗ��e�Ǝq�ǂ������̊ԂɁA�R�~���j�P�[�V�����Ɏx�Ⴊ�����Ă����ł��낤�B�܂��A�������{�ꂵ���ł��Ȃ���A���A���h��������قNj}���Ƀ|���g�K�����g�ɂ��邱�Ƃ͓�������ł��낤�B���̂悤�ȉƑ��̓��ȉ��l�ς����A���h�������ʉ��ł����̂ł����āA�ނ��Ǝ��ɂ��̉��l�ς�g�ɂ����̂ł͂Ȃ����Ƃ͗��ӂ��ׂ��ł���B�t�ɓ��{�ꂪ�ł��Ȃ����e�̉Ƒ��ƃu���W���A����ɏZ��ł������E�L�́A���{�l�Ƃ��ẴA�C�f���e�B�e�B�̈ێ��ɋ�J���Ă���B |

|

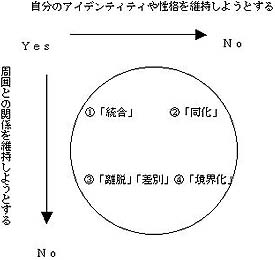

�U�D�S�@�T�O�}

�@�����ŁA�S�l�̃A�C�f���e�B�e�B�̕ϗe���A�}�Ŏ����Ă݂�B

�@�����ŁA���E�L�A�t�F���i���h�A���A���h���̂R�l�̓��{�l�Ƃ��ẴA�C�f���e�B�e�B���u���W���A���ɂ��Ⴍ�Ȃ��Ă���̂́A���{�Љ�Ɏ������ʒu�t�������̂ɂ��ւ�炸�A�u���W���ɂ���Ƃ��������̂��߁A���{�l�Ƃ��ẴA�C�f���e�B�e�B���������Ă��邱�Ƃ������Ă���B

|

|

|

���{�؍ݒ��́A�ƒ�Ń|���g�K������g���Ă������Ƃ�����킩��悤�ɁA���S�ɓ��{�l�Ǝv���Ă����킯�ł͂Ȃ��B�A����́A�˘f�������������A���̃A�C�f���e�B�e�B�̍����x�́A���̂R�l�ɔ�ׂď��Ȃ��B�u���W���A����́A����n�l�̉ƒ�ɂ��邱�Ƃ���A�u���W���l�Ƃ��Ă̈ӎ��͋�������A���{�ł̌o���������̒��ŁA�悢���m�Ƃ��Ď���Ă���A���{�l�Ƃ��ẴA�C�f���e�B�e�B���c���Ă���B |

|

|

|

�@���{�؍ݒ��́A�ƒ�œ��{����g���Ă������Ƃ�����킩��悤�ɁA���ӎ��̂����ɓ��{�l�Ƃ��ẴA�C�f���e�B�e�B���قƂ�ǂł������B�A����́A�u���W���l�Ƃ��ẴA�C�f���e�B�e�B���l�����邱�ƂɎ��s���A�A�C�f���e�B�e�B�E�N���C�V�X�Ɋׂ�B�����ē��{�ɍċA����A�������������߂��A�u���W���ł̎������������]�T���o�Ă��Ă���B����A�������Ƃł͂��邪�A�����̒��̃u���W���I�ȕ��������������ƂɂȂ�ł��낤�B |

|

|

|

�@�t�F���i���h���l�A���{�؍ݒ��͓��{�l�ł������B�u���W���A����́A�u���W���ł̖ڕW�������A�u���W���l�Ƃ��ẴA�C�f���e�B�e�B�̊l���ɐ������Ă���B�|���g�K���ꂪ�S���ł��Ȃ����������A���E�L���A�u���W���A�������̃A�C�f���e�B�e�B�E�N���C�V�X�͑傫���������낤���A�u���W���ł̎��Ȏ����̖ڕW�������A������A�����̒��̓��{�I�ȉ��l�ς��ɂ��A�u���l�v�ւƌ������B |

|

|

|

�@���{�ł̃A�C�f���e�B�e�B�̊l���Ɏ��s���A�u���W���֎��������A��������ꂽ�C�����ŁA�������Ɏv���������Ă��Ȃ���ԁB�u���{�����������v�Ɩ{�l�������悤�ɁA�A�C�f���e�B�e�B���l�����悤�Ƃ���C�����͂�����̂́A���܂��������A�u���E�l�v�Ƃ��Ă��܂���Ă����ԁB |

|

|

�@

|