《資料b》

実践報告:中高学年児童クラスにおける「書くこと」の指導・再考

池上摩希子・大上忠幸・小川珠子

1.はじめに -初期指導の段階での「書くこと」の指導-

学校をはじめとする日本語支援の現場から、話せるが読んだり書いたりするのが苦手な子どもたちの問題があげられている。テキストを例にとっても、管見を述べれば、年少者向けのテキストは市販のものも地域で自作されているものも、いわゆるサバイバルレベルが多く、書く技能においても表記の練習から始めてページの多くを書字練習に割く傾向にあり、書く技能そのものを伸ばすといったねらいで編まれたものはあまりないようだ。

中国帰国者定着促進センター(以下、センター)では中国及び旧樺太からの帰国者とその家族に対して、来日直後の4ヶ月間、集中指導を行っている。三世が中心となる学齢の児童生徒は「子どもクラス」1)で研修を受け、4ヶ月の研修修了後、居住地の小中学校に編入され、すぐに日本語を読んだり書いたりしなければならない。書く技能に関していえば、センターでも、まず、ひらがな・カタカナ・漢字といった文字の指導として「字形を正確に覚えるために書く練習」や「単語や短文の聞き書き」などを行っているが、ほとんどが日本語学習の経験がないまま来日する児童生徒にとって、4ヶ月の間にいわゆる「作文」を書く段階まで到達するのは難しい。しかし、センターでの指導は日本の学校に編入する前の準備段階と位置付けられており、この初期指導の段階から書くことの重要性を考慮に入れて指導を組めないかと書字作業の次の段階としての「書くこと」の指導を進めている。齋藤(2001)では、この実践が紹介されているが、これは、作文を書く作業の前に口頭でのやりとりの時間を十分に取って、自分のしたこと感じたことを表現させた後、作文の「一般的なスタイル(型)」に当てはめていくといった方法で実施されている。日本語での作文に慣れ、作文に対する「イヤだ!」「嫌い!」といった構えを軽減するという点で大きな効果があったと言える。本稿ではこの従来の作文指導の方法の作文を「出来事作文」と呼ぶ。今回はこの「出来事作文」の実践を踏まえた上で、「書くこと」の指導を工夫してみた。その際、「作文」を到達目標とすることが「書くこと」に対する苦手意識を生み出しているのではないかと考え、多様な活動につながる「書くこと」に注目し、あまり「作文」を意識しないで「書く」力を向上させる実践を試みた。特に、「書くこと」の目的と機能を意識し、子どもたちの「書きたい」気持ちを掘り起こせるような活動を組み立てようと工夫した。なお、こうした意味で、本稿では従来のプログラムでいう「作文」の活動と区別するために「書くこと」の指導という言い方を使用していく。

2.センター「子どもクラス」における「書くこと」の位置づけ

2-1.「子どもクラス」のプログラムと「書くこと」の指導

センターの「子どもクラス」の研修目標は

①学校生活や日常生活に必要な基礎知識・基礎技能を身につける

②学習活動に必要な基礎知識・基礎技能を身につける

③学校生活及び学習活動の基礎となるコミュニケーション力を身につける

というものである。これらの目標を達成するために、

A.行動プログラム/センターでの生活や学校生活に関する知識と行動達成

B.ことばプログラム/文字・語彙表現・簡単な読解と作文

C.学科プログラム/教科に関する知識と教科学習を通じての日本語の学習

D.交流プログラム/外部の日本人や日本人児童生徒との交流活動

といった4つのプログラムを柱にコースデザインを行っている。コースデザインとプログラムの詳細は中国帰国者定着促進センター(1995)を参照されたい。

これまでの書く技能を伸ばす活動は「作文」プログラムという呼称で主にB.日本語プログラムのサブプログラムとして位置づけられていたものである。しかし、児童生徒は「書く」という行動を「作文」プログラムの中だけで行っているわけではない。具体的には3-2.で述べるが、目標③にあるコミュニケーション力が日本語プログラムだけで養成されるものではなく全プログラムを通しての養成が期待されているように、「書く」力もプログラム全体を通して「書く」活動を行いながら養成されるよう期待されている。参考までに、4ヶ月間に各プログラムがどのように配置されているのかを図1として示しておく。

⇒図1 プログラム配置図 (小学生中高学年タイプ 16週表)

2-2.従来の「作文」プログラムで達成できたこと

それでは、上述のような目標で運営されてきた「子どもクラス」においては、書くことに関して具体的にはどういった内容が扱われてきたかを見ておく。4ヶ月の研修で

・書字練習…ひらがな、カタカナ、1・2学年で学習する教育漢字について、読み書きできるように練習する。

・「ことばプリント」への記入…文型や語彙の定着を図る目的で単語を書いたり、文型練習をしたりする。

・「教科プリント」への記入…主に教科学習の時間にまとめとして、教科に特有の語彙や表現を日本語で書く。

・「出来事作文」の作成…口頭でのやりとりの後、モデル文に倣って、活動に関する出来事を時系列に沿って書き、簡単な感想も加える。

・「自己紹介文」の作成…モデル文に倣って200~400字程度の自己紹介文を書く。

といった活動の他、学級日誌や観察記録を書いたりはがきや手紙の書き方を練習したりもする。上記「出来事作文」については齋藤(2001)が詳しいが、そこでは、子どもたちに「伝えたい」という気持ちを抱かせ、その思いが表れた作文にするために、授業での作文の書かせ方について検討する必要があるという目的から、センター63期で行った実践を報告している。作文のテーマとしては、センターで実施している実習(交流会や社会科見学、調理実習、体力測定等)を取り上げている。その理由は、ほとんどの児童が嫌いだと言う作文に前向きに取り組ませるためには動機付けが重要であり、児童が興味や関心を持てる題材を選ぶことがポイントとなっているからであるという。そして、実習を題材にすることで、講師たちが題材に関する知識を共有できるので、児童が伝えたいことを察知して指導をすることも可能になる。この点も、実習という行事をテーマに選んでいる理由にあげられている。

センターで研修を受ける児童生徒のほとんどは、来日前に日本語学習を経験していない。来日ほぼ1ヶ月でひらがなの導入を終了し、口頭では簡単な自己紹介ができるようになるが、その頃から「作文」プログラムも始まる。単語をひらがなで表記するのも完全ではない段階で文を書くのであるから、負担感も抵抗感も想像以上なのではないかと思われる。それでも、日本語学習の初期段階での「作文」の学習には次のような意義があるとの考えで指導が行われてきた。

①書くことに慣れれば、書くことへの抵抗感が軽減される。

②簡単な作文の形式が分かれば、それを利用して、自分の行動を時系列に沿って表す程度の作文が書けるようになる。

③話せることを文字で表記する練習を通して、日本語の表記の仕方を正確に身につけられる。

「作文」プログラムで書く「出来事作文」は国語教育で一般的にいわれる作文とは少し異なる。進め方としては、まず、講師が基本的な作文の型(モデル文)を提示しながら、基本となる文章を板書し、児童はそれを写していく。自分自身の感情を表す語彙などを随所に入れさせるためには、児童の母語が使用できる講師なら、児童が母語でいろいろと尋ねてくることを適当な日本語にして書かせる。また母語が使用できない講師は、母語訳のついたカードを補助に児童とやりとりをしながらそれを書かせていく。このようにして、児童はモデル文を読み取り、それに倣って自分のことを書けるようになる。研修修了時点では前日の出来事について400字程度の報告文が書けるようになる。

2-3.従来のプログラムから出てきた課題

このように、4ヶ月の研修を通して、児童はモデル文を元に自分のことが書けるようになるが、これはあくまでモデルにのっとって書いた文で、言ってみれば「骨」になる部分を残した文の空白部分に自分のことに関連する語彙や表現を入れていけば完成するものである。「出来事作文」では、児童個々人の体験に基づく語彙や感情表現は異なるが、全体的にはほぼ「定型」の作文が出来上がることになる。

日本語でのコミュニケーションが不十分な児童に書くことを指導する場合、他のプログラムにおけることばの習得状況を鑑みつつ、文型や語彙を選んで提示し、それに沿って書く練習をするのは一般的な方法であろう。センターにおいてもこうした活動を積み重ねることで、文を書くために必要な語彙や統語、文章の構成についての知識を身につけられるように、プログラムを組み立てている。このように、形の決まった文を書く練習も初期指導においては重要である。しかし、「作文」プログラムは言語の四技能のうち、「書く」技能に焦点を当ててコミュニケーション力を高めることを目指したプログラムであるということもできる。道具としての「ことば」はまだ蓄積が十分ではないが、児童たちの内面には書くことの「内容」は存在している。1.でも述べたが、初期指導の頃から児童が「書く」という活動の機能を意識し、「書きたい」という気持ちをもって活動に臨めるような工夫もまた重要なのではないか。こう考えて、今回は、児童たちに「伝えたい」との思いを抱かせることが「書く」という実質行動につながるという仮定を中心にすえて実践を行った。作文の形に慣れるのも大事なことだが、自分自身が人に話したい、伝えたいと思うようなことをメモ程度でもよいので表すことも立派に書く作業となり、ひいてはまとまった文章を書こうとする意欲にもつながっていくのではないだろうか。

以下、3章と4章では第67期(2002年2月~5月)で行った「書くこと」の指導のプログラムを紹介し実践例を報告する。

3. 67期小学校中高学年クラスにおける「書くこと」の指導

67期(2002年2月~5月)は小学生が10名で、そのうち6~9才の6名が小学生低学年クラス、10~12才の4名が小学生中高学年クラスという編成になった。今回は小学生中高学年クラスを「書くこと」の指導プログラムの対象とした。

3-1.対象児童のプロフィール

67期小学校中高学年クラスは以下のような児童で構成された。

| 修了時年齢 | 出身 | 学齢 | 出身国での学年 |

| 12才・A男 | 中国 | 中1 | 小5在 |

| 12才・B女 | 中国 | 小6 | 中1在(5年制小学校卒) |

| 10才・C女 | 中国 | 小5 | 小4在 |

| 10才・D女 | カザフスタン | 小5 | 小4在(10年制) |

「書くこと」の指導を進めるにあたり、まず、児童の母語での作文力を知る必要があると考えた。研修第4週目に近隣の小学校へ半日体験入学をしたあと、センターに戻り、教室で児童の母語が使える講師が「小学校はどうだった?」「何年何組でどんな勉強をしたの?」などと質問し、それに児童が答えるといったやりとりをした後、母語で感想を書かせた。以下、結果として担当講師の所見をあげておく。

【結果】

A男:いわゆる中国的な作文2)の構成を使って、年齢相当の文は書けていた。印象に残ったことについて書き込むことはできている。特に好きなサッカーの試合をしたことに関しては詳しく書かれていた。

B女:いわゆる中国的な作文で、自分の印象を書き込むことはできていない。出来事全般について平板に書き並べている。単純な間違いも含めて、当て字も多少見受けられる。

C女:構成以前に文単位できちんと書けていない。文が完結していなかったり句読点が曖昧だったりする。話題もとんでいるし、当て字も見受けられる。いわゆる中国的な作文の書き方を意識しすぎてしまった結果だとも考えられる。

D女:ところどころに感想を混ぜて事実を時間軸に沿って書いている。子どもらしい文章で、年齢相当の文は書けているようだ。しかしロシア語の綴りにところどころ間違いが見られる。

講師の印象として、目立って作文が好きだとか得意だといった児童はいなかった。極端に作文を嫌がることもなかったが、これまでの児童と同様、作文はどちらかといえば「嫌い」あるいは「あまり好きではない」という申告だった。

3-2.67期「書くこと」の指導プログラムの実際

作文があまり好きではない子どもたちも、それぞれの母語が中国語とロシア語ということもあってか、研修開始後1ヶ月ほど経過すると共通語となる日本語での発話が増えてきた。この「おしゃべりな」子どもたちを相手に、なんとかして「書くこと」にも興味関心を持たせることはできないかと、考えた結果が以下の4つのユニットである。

まず1つ目は、従来の作文プログラムと同じく、行事の後に書かせる「出来事作文」や日記の類を扱う「作文」ユニットである。これは、4ヶ月の研修期間を通して継続的に実施した。2つ目は、ひらがな五十音の学習が終わりカタカナに入ったばかりという比較的早い時期に実施した「手順」ユニットである。文の読み書きにはかなり制限がある時期なので、穴埋め式でレシピを作成したり、ごく簡単な文を読み取って「宝探し」をした後、自分たちで宝探しの手順を書いて先生に探させたりするという活動を行った。3つ目は「自己紹介」ユニットで、研修後期に入ってから、自分に関して言いたいことを自由にやりとりした後それを文にするという形で自己紹介文を作っていった。4つ目は「クイズ」ユニットで、毎期修了間際に実施する「学習発表会」で「クイズ」を発表することにして、自分たちでクイズの原稿を作っていくという取り組みである。「自己紹介」ユニット、「クイズ」ユニットについては4章の実践例で詳しく紹介する。

実施時期(何週目か)、コマ数、プログラム上での分類3)、授業項目、内容について、ユニット別に下の一覧表にまとめてみた。

| 週 | コマ | 分類 | 授業項目 | 内容 |

| 作文ユニット | ||||

| 4 | 金1 | 作文 | 作文「体験入学」 | 母語で動機付けをした後、母語で感想文を書く |

| 5 | 月1 | 作文 | 作文「体験入学」 | 母語作文をもとに感想文を書く(母語を使いながら指導) |

| 8 | 金2 | 作文 | 日記 | 任意の一日を選んで日記を書く(パターンを提示して) |

| 9 | 金1 | 作文 | 作文下書き 「恐竜館」 |

実習について口頭でやりとりし、下書き用紙にメモを書くよう指示し、最後に宿題の用紙をわたす |

| 10 | 火1 | 作文 | 作文直し 「恐竜館」 |

OHPで各自の作文を映し、一緒に訂正していく |

| 12 | 水1 | 作文 | 作文直し「日記」 | 長期休みの日記2日分を個別指導で訂正する |

| 14 | 金1 | 作文 | 作文直し 「池袋実習」 |

前日に宿題で書かせた作文を個別指導で訂正する |

| 手順ユニット | ||||

| 6 | 水1 | 作文 | 調理レシピを考える | メニューを確認した後、穴埋め式のタスクシートに記入してレシピを作る |

| 6 | 木1 | 作文 | 調理レシピを書く | 例を見ながら、穴埋め式のタスクシートに記入する |

| 7 | 水1 | 作文 | 手順読み取り・作文「宝探し」 | 宝探しの手順を読みとって宝を探した後、自分たちで宝を隠してそれを探す手順を書く |

| 自己紹介ユニット | ||||

| 3 | 金1 | 語彙 | 私のことまとめ「自己紹介」 | 交流会の準備として穴埋め式の自己紹介文を作成する |

| 10 | 木1 | 作文 | 私MAP | 自分のことについて口頭でやりとりした後、、絵を活用したシートに書き込んでいく |

| 10 | 金1 | 作文 | 私MAP作文 | 私MAPの記述を文の形にして罫線用紙に書いていく |

| 12 | 金1 | 作文 | 自己紹介 | 私MAPから発展させて発表会用自己紹介原稿を作る |

| 13 | 月1 | 国語 | 原稿用紙に清書 | 自己紹介を原稿用紙に清書する |

| 13 | 木1 | 行動 | 学習発表会 | 自己紹介のスピーチをする |

| クイズユニット | ||||

| 12 | 火0.5 | 行動 | クイズ動機付け(日本語) | 過去のビデオを見る、母語でクイズを出させてみる |

| 12 | 水1 | 語彙 | クイズ 「誰でしょう」 |

名詞文について説明した後クイズの読み取り、宿題でクイズ「誰でしょう」を書く |

| 12 | 木1 | 語彙 | クイズ 「何でしょう」 |

形容詞文について説明したあと動物クイズの読みとり、宿題でクイズ「何でしょう」を書く |

| 12 | 木0.5 | クイズ動機付け (母語) |

本時の活動に入る前の短い時間を使って、母語で発表会のクイズについて動機付けをする | |

| 12 | 金1 | 作文 | クイズ 「ほしいもの」 「日本の小学校」 |

宿題のクイズ「何でしょう」を各自発表、クイズ「ほしいもの」導入、クイズ「日本の小学校」答え合わせ、宿題でクイズ「中国/カザフの小学校」を作る |

| 13 | 月0.5 | 行動 | クイズ「ほしいも の」直し |

クイズ「ほしいもの」のシミュレーションをする |

| 13 | 火1 | 作文 | クイズ「ほしいも の」原稿作成 |

発表会用原稿作り、宿題でクイズ「私の学校」を書く |

| 13 | 火0.5 | 行動 | リハーサル | 学校クイズを低学年クラスと講師の前で試演する |

| 13 | 木2 | 学習発表会 | 発表会でクイズを出す | |

上記のプログラム以外にも、子どもたちは毎日「書くこと」を要求される。ひらがな単音・単語の書写練習や聞き書きに始まり、板書を見て毎日の宿題を連絡帳に写す作業(第2週以降)、日直に当たった日は学級日誌にその日の授業・感想などを書く作業(第3週以降)などがある。また、学科プログラムとして理科の実験を行えば、その結果を簡単に書いてまとめる、観察記録を書く等し、国語科では読解の設問に答える、社会科では白地図を作ったあとに感想を書く等の活動がある。交流プログラムでは、交流会を経験した後お礼のカードを書く等の活動がある。行動プログラムの中で駅見学に行ってバスや電車に乗れば、事後に一言でもその感想を書く。もちろん、ことばプログラムの中でも、「書く」という行動は「作文」の授業の枠以外に、日々実施されている。文字・単語・文・文章それぞれの単位で、視写・聴写をはじめ、さまざまなパターンの活動を設定しているが、やはり書くことに対する抵抗感はかなり根強い。とくに、非漢字圏のカザフスタンから来たD女は、研修の初めの頃は板書を連絡帳に写すのにも中国人児童の倍の時間を要していたし、学級日誌を書く作業が嫌いで何とか書かずにすませようともしていた。しかしそのD女も母語で読んだり書いたりすることはむしろ好きな方であるという。そんな児童の状況に合わせると、やはり今回の試みでは、少しでも書いてみたいと思わせる課題を考えること、書くこと自体が目的なのではなく「何のために書くか」という点を踏まえることを主眼におくことが肝要であろうと、次章で紹介するような活動を考えていった。

4.実践例

4-1.実践例①「自己紹介」ユニット

4-1-1.出発点

研修の後半(13週目頃)に行う「学習発表会」では、音楽で学習した歌や合奏、国語科で学習した文章の朗読や劇を発表し、また、簡単な自己紹介のスピーチも実施している。この自己紹介は、第三者に自分のことを尋ねられる想定でやりとり練習をしている項目(年齢や学年、好きなことなど)を200字から400字程度にまとめたものである。センター修了後、子どもたちはいろいろな場面で自己紹介を求められるであろうから、そのときに少しでも困らないために練習している。

しかし、自己紹介は本来自分のことを第三者にアピールするものなのであるから、予め決められている項目をそのまま話すよりも、自分の言いたいことを少しでも表現できたほうがよいのではないだろうか。もちろん、言いたいことといってもこの時点で子どもたちが用いることのできる日本語は限られている。しかし、スピーチ原稿を仕上げるまでの過程を工夫することで、少しでも個々の「言いたいこと」を内容に含めることができないか、そう考えて実施したのが以下の「自己紹介ユニット」である。

4-1-2.活動の流れ

以下、このユニットでどのような活動を行ったかを時系列に従って示す。

【第3週:金曜日】穴埋めの「自己紹介」文を作る

第1回目の交流会の準備として、簡単な自己紹介文を、モデル文の「骨」を残したものに自分のことを書き込んでいく方法で作成した。

【第10週:木曜日】「私MAP」①

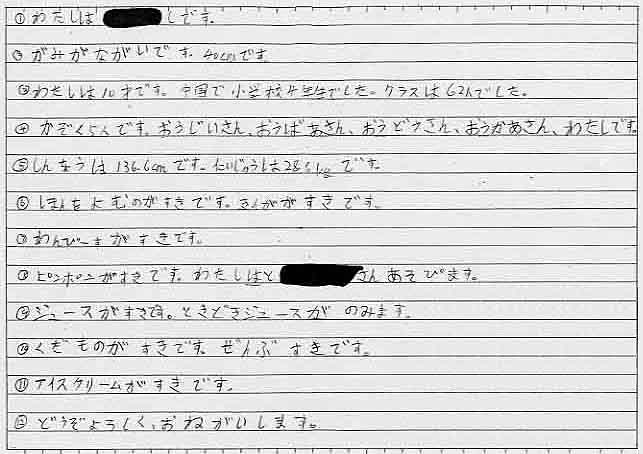

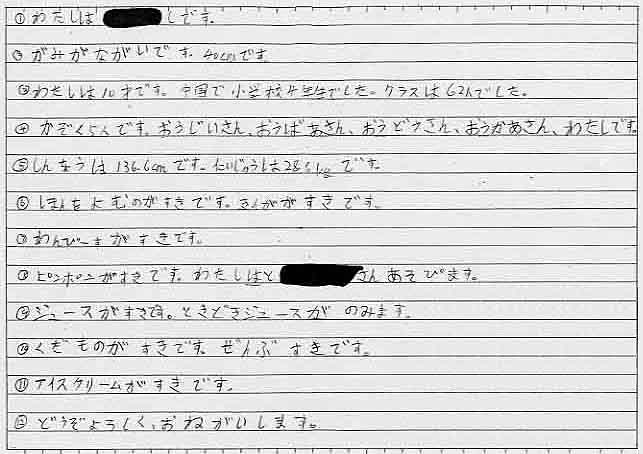

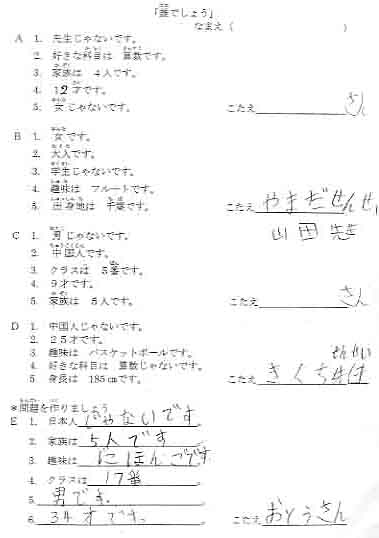

自分のことについて口頭でやりとりした後、シートの絵(自分の姿)にやりとりした文を書き込んでいく方法を試した→《資料a》。

まず、講師が自分の絵を板書する。絵の頭の部分に矢印で「髪が長い」など、お腹の部分には「食べ物では○○が好きです」など、自己アピールを書いていく。これは自己紹介文を作るもとになるので、動機付けとして講師の板書やパフォーマンスが鍵となった。導入として、まず口頭で「私/僕は~」で言えることを言ってから、絵にマップのように書き込んでいく、という手順を入れたが、かなりいろいろなものが出てきて、画用紙に絵を描きながら、そこに短い説明文を加えていく作業になった。こうしてメモのようにして書いたものを罫線用紙に文にして書き写す作業は時間切れのため、次の授業の学習内容とした。

【第10週:金曜日】「私MAP」②

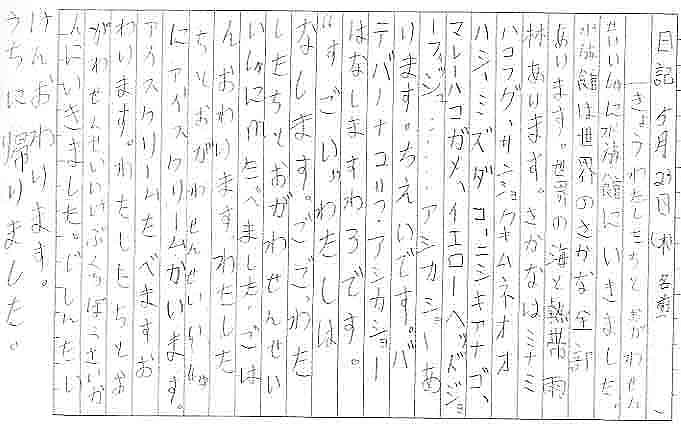

私MAPの中の記述を文の形にして罫線用紙に書いていった。箇条書きであるが、画用紙にメモをした段階のものを1つずつ文にしていくことができた。横長の罫線用紙を使って、前回書いた文に続けて、その文に関連したことを書き足していくこともできた。また、このときは他の児童の書いた分量を意識し、自分も多く書こうとした児童も見られた。宿題としてこの時間に書いた文に加えてさらに自分で文を書き足してくるように指示をしたが、書けた分量の多寡はあっても、各自なんとか文を拡張させることができた→《資料b》。

| 《資料a》 |

《資料b》  |

| → | 宿題で書き足してきた部分 |  |

【第12週:金曜日】発表会用の自己紹介原稿を作る

罫線用紙に書いた文を一文ずつ検討し、「自己紹介」の項目に入れるかどうかを選んだ。まず、「書き始め」と「結び」の文の表現を固定し、その間にどんな内容の文を入れていったらよいか、文をどういった順で並べるかを決めさせた。この二点については、ほぼ実施できたが、一文と一文をつないでいくとき、冗長な部分が出たり、接続表現があるとより自然になるのにそれがないといったりする箇所の手当はできなかった。原稿用紙に清書する作業のときに補う予定でこの時間は終了した。

【第13週:月曜日】自己紹介文を原稿用紙に書く

自己紹介文を原稿用紙に清書した→《資料c》。前回の授業で達成できなかったこと(冗長な部分の整理、接続詞や接続部分の補助)をこの時間に補う予定であったが、原稿用紙にきちんと清書をするという課題もあって、できなかったところも残ってしまった。次回からはどのように処理するとよいかが課題として残った。

《資料c》

【第13週:木曜日】学習発表会

日本人ゲストと保護者、センター講師を観客に学習発表会を実施した。自分たちが作った自己紹介文を暗唱できた。書いたものは構成がゆるやかで、多少繰り返しの部分もあったが、口頭で発表した場合、あまり気にならなかった。却って、子どもたちの現在の日本語力に沿った構成・内容となり、無理なく発表できているように思われた。

4-1-3.問題点

自分のことを言える範囲で、それもなるべく言いたいことを書いて自己紹介文とすることがこの活動の目的であった。型に自分のことを当てはめていく方法では、当然であるが、複数の児童がいてもみな同じ構成のスピーチ原稿が出来上がっていた。今回は4人が4人とも少しずつ異なる内容を文章化し、加えたり削ったりした結果、言いたいことを残して原稿に仕上げることができた。この意味で、活動の目的は達成できたと言えるだろう。

しかしながら、課題も多く残った。口頭で表現できたことを書き表していくということもまだ完全にはこなせていない段階であったこともあり、ヒントとして絵があっても、口頭で表現できなかったことを絵から発想して文にし、さらにそれを書き込んでいく、といった活動はなかなかできなかった。かといって、やりとりをしながら書き込みを増やしていく作業も、クラス全体で持っていくことはなかなか難しく個別の作業になってしまった。「自己紹介」という内容上、仕方のないことかもしれないが、やはり、自分の書いたものを講師に見てほしく、他の児童がどんなものを書いたか、それにどのような訂正が入るか、には意識・興味が向きづらかった。従って、クラスでの作業は個別対応の時間が多くなってしまった。どのようにして講師が介入していけばよいのか、個別作業でよいとするのか、クラス活動として組み立てるためにはどのような工夫が必要なのかを検討し、次回の試みにフィードバックしたいと考えている。

4-2.実践その②「クイズ」ユニット

4-2-1.出発点

まず、なぜクイズを選んだかについて触れておきたい。そもそも年少者に限らず学習にゲーム的な要素を盛り込むことは、学習に対する抵抗感を取り除く点で効果的である。殊に学習に対する興味が長続きしない年少者の場合、遊びの要素は不可欠であるというのが現場の講師の実感であろう。また、日本語の文章の読み取り、聞き取りにおいても、クイズに答えるためという目的を持たせることによって、タスクがよりコミュニカティブなものになる可能性があり、学習者も達成感を得やすい4)。また、最終的な目標を「学習発表会で参加者にクイズを出し、やりとりする」というものに設定することによって、学習者が主体的に「書くこと」に向き合えるのではないかといった思惑があってのことである。

4-2-2.活動の流れと問題点

以下、このユニットでどのような活動を行ったかを時系列に従って示す。

【第12週:火曜日】動機付け・イメージづくり

12週の初めに、以前の「学習発表会」のビデオを見せて発表会の趣旨を説明し、今回は自己紹介、クイズ、歌・合奏を発表することを伝えた。「クイズ」を母語で説明すると、子どもたちは一様に関心を示した。さらに、自国のクイズを日本語で言ってみるよう促すと、ジェスチャークイズを出したり、漢字クイズを出したり、積極的に問題を出していた。しかし、関心は示してもそれぞれの頭の中にあるクイズのイメージには大きな開きがあったらしいことが、以後の活動の中で徐々に明らかになってくる。

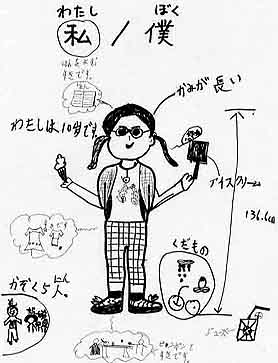

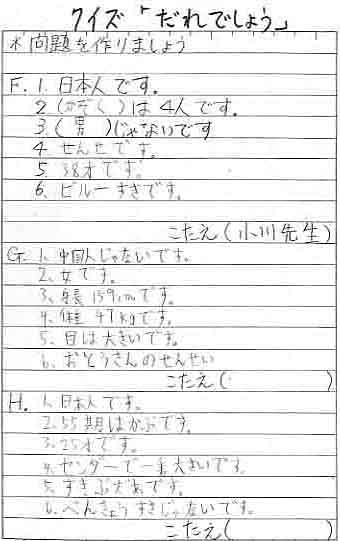

【第12週:水曜日】クイズの読みとりと試作(名詞文)

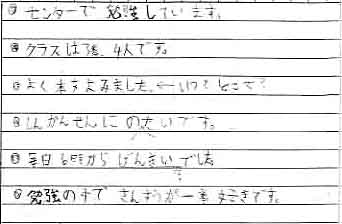

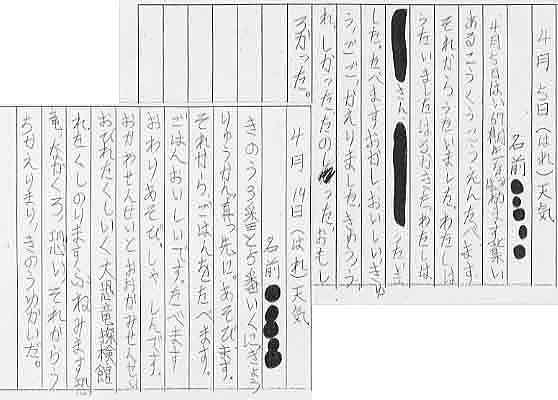

クイズという形式に慣れるため、まず名詞文を学習した後の応用練習として、クイズの読み取りと作成を取り上げた→《資料d》。簡単な構造の文なので読み取りは比較的スムーズだった。しかし、これを例としてクイズを作成してみるという活動は、A男とB女はすぐにできたが、10才のC女には講師の手助けが必要だった。しかし、宿題として「クイズ:誰でしょう」の問題を自力で作らせてみたところ、文法的な間違いはあるものの、全員意図を理解して不十分ながらクイズを書いてきた→《資料e》。

【第12週:木曜日】クイズの試作(形容詞文)

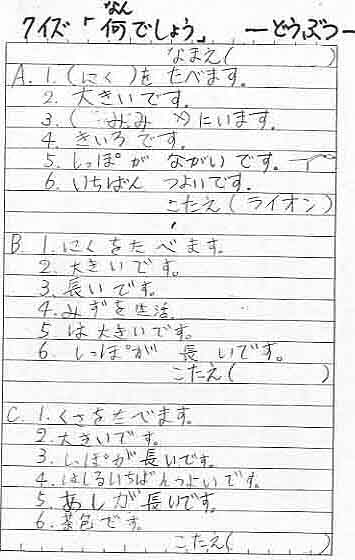

形容詞文の授業の最後に、任意の動物について質問をしてそれが何かを当てる、というクイズを実施してみた。こちらが想定していたような、形容詞を使った質問はなかなか出なかったが、「何食べますか?好きですか?」「うちどこですか?」等自発的によく考えて質問をしていた。しかし、学習発表会の場で発表するクイズを自分たちで作るという段階に持っていくにはまだ動機付けが弱いという印象があったので、同じ日に今度は母語を使って、発表会でクイズを実施する目的、方法などについて説明し、クイズのイメージを描く助けとした。そして、宿題で上記のクイズ「何でしょう(動物)」と同様のクイズを作ってくるように指示をした(結果として、こちらの想像以上によく考えて自力でクイズを作ってきた →《資料f》)。また、講師が作成した「○×クイズ:日本の小学校」を読んで答を書いてくることも宿題とした。

《資料d》

《資料e》

【第12週:金曜日】発表会用クイズの作成

まず、宿題で作ってきたクイズ「何でしょう(動物)」を前に出てそれぞれが発表した。実際の発表会での進め方を想定して、クイズは「①出題者がヒントを三つ出す②回答者が質問する③回答者があてる」という流れで進めることを説明し、なるべく本番に近い形でやってみた。それから同じパターンで「ほしいもの」クイズを作ることを提案し、まず講師が自分のほしいものを出題してみた。「動物クイズ」でも「ほしいものクイズ」でも問題となるのが②の質問で、いくら説明してもすぐ「子どもですか」等と答をストレートに聞いてしまう。それではゲームにならないということがなかなか伝わらなかった。

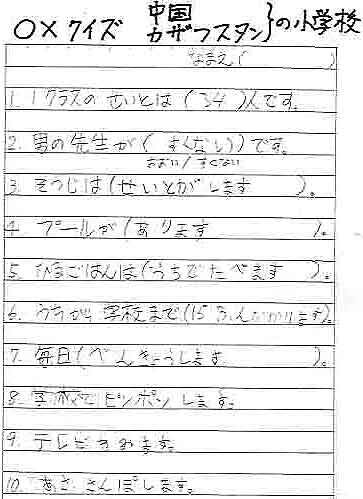

続いて「○×クイズ:日本の小学校」をやってみた。先端に○×をつけた棒を用意して、「ピンポン!」「ブブー!」の効果音も取り入れると、雰囲気も出て本人達もクイズを楽しんでいたようだ。しかし、続けて「じゃあ、今度は自分たちの通っていた学校について同じようなクイズをつくってみよう」と提案しても、それがなかなか伝わらず、全員戸惑っていた。ようやくA男が前日に宿題にした「○×クイズ:日本の小学校」の例文をそのまま写し始め、B女も「答はどうするのか、正解のものばかり作るのか」などと質問してきたが、10才のC女とD女は理解が進まないままだったので、宿題用紙にはヒントとなる文の一部を書いておくことにした。

【第13週:月曜日】発表会用クイズのチェック

金曜日に宿題として出したク

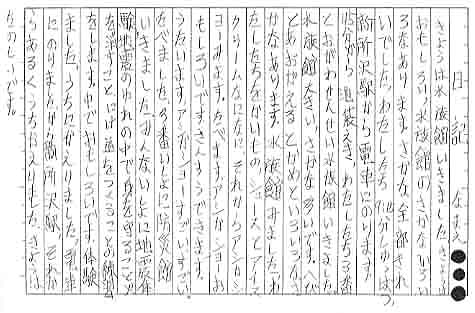

イズのチェックをした。「クイズ:ほしいもの」はなんとか考えてきていたが、実際にクイズとしてやってみるとやはり②の質問がうまくできない。しかし、この質問は本番では日本人ゲスト参加者が主に行うことになるのであまり追究はしなかった。「○×クイズ:私の学校」は、用紙を埋めては来ていたが、クイズの意味を本当に理解しているとは思えない記述が全員に見られた→《資料g》。

【第13週:火曜日】

前日に考えてきていた「クイズ:ほしいもの」を文字で表した。色画用紙の表に三つのヒント、裏に答を書くことにして清書を始めたが、このときになって「答えを別のに変えたい」という希望が出るなどして、ようやくエンジンがかかってきた様子であった。「○×クイズ:私の学校」は、低学年クラスの子どもたちを観客(=回答者)として招き、本番と同じ形式でやってみたところ、ようやく“答が○ばかりではクイズにならない”“学校クイズなのだから学校と関係ない内容は出さない”といった、根本的な約束事が実感できたらしく、なんとかクイズらしいものになってきた。

【第13週:木曜日】

いよいよ本番、ここに至るまで問題は多々あったが、目標は「自分で書いたクイズを読み上げ、参加者と日本語でやりとりして答を当ててもらう」ことであって、これはまずまず達成できたといえるだろう。

《資料g》

4-2-3.問題点

最も苦労した点は、クイズというものの前提や根本的なルールを理解させることだった。彼らが頭に思い浮かべていたのは、出身国で見聞きしたなぞなぞなどの範囲を出ておらず、我々が想定していた「やりとりをして答を絞り込んでいくクイズ」や「問題文の正誤を問う○×クイズ」のやり方はなかなか伝わらなかった。

クイズはことばによる遊びであり、あえて会話の規則に違反して、答をストレートに聞くのではなく遠回りに質問したり、真実ではない情報を提供して正誤を問うたりするものである。それを楽しめなければ、「何のためにクイズをするのか」がわからず、先に進むことはできない。このプロジェクトの出発点である、書くために「書く」のではなく、「書いたもの」に機能を持たせたいというこちらの意図は、クイズに関しては、その機能がやや抽象的なものであったがゆえに、うまく伝わらなかったのかもしれない5)。

今回のつまずきの要因として、発達段階上の問題、出身国でのクイズに関する体験の不足などいろいろ考えたが結論は出ていない。中学生年齢相当の生徒ではどのような理解が得られるのか、また今回と同じ年齢の日本の子どもではどうなのか、など興味は尽きないが、今後の課題として残っている。

4-3.まとめ;作文「社会科見学(水族館)」

「書くこと」の指導プログラムを実施した結果、児童の書く力はどうなったのか、4ヶ月の研修の最後に行う「社会科見学」に関する報告文を書かせた。講師とやりとりをしながら教室で書くのではなく、自分たちだけでどれだけ書けるようになったかを見ようと、宿題として「社会科見学」の感想を日記に書くよう指示した。内容のヒントとなるように「○○に行きましたね。」「○○を見ましたね。」「○○を食べましたね。」「どうでしたか。」といったやりとりを簡単に行った後、それぞれが家で書いてくるようにした。結果は以下の通りで、担当講師の感想は「非常に頑張って日本語だけで作文を仕上げ、大変驚いた。」といったものでまとめられる。

A男:この2週間程前までは語順や構文の間違い等が随所に見うけられ、母語の干渉の大きい作文だったが、それに比べると以前の間違いを文法的に捉えて、文法を意識して書けるようになっているようだ。「出来事作文」や「書くこと」の指導を通して、学習した成果であるともいえる。しかし、既習の文型を生かして単語を入れ替えて文が作れるようにはなったが、その域から出ようとしない、「冒険」をしない無難な作文を書いている。漢字もたくさん知っているはずだが、間違いを恐れているのか非漢字圏の児童に遠慮したのか、この作文はすべてひらがな、カタカナで書いている。また、理解して発話できている語彙でも表記上間違えているものもある。

(例.ハンパパ=ハンバーガーなど)

B女:この1ヶ月前と2週間前に書いたものと比べると書いた分量も増え、進歩していると言えるだろう。自由に生き生きと書けている。カザフスタンから来たD女とお互い日本語でよく話していたが、そうした日常のやりとりをそのまま文にしている箇所(例.アシかショーおもしろいです。~アシかショーすごいすごい。)もある。→《資料h》

C女:4週目に書いた母語の作文から、「書く」力は母語でも十分とは言えないのではないかと見られ、日本語ではどの程度書けるようになるか心配ででもあったので、用紙からはみ出るほどの分量の文章を日本語で書けるようになったことは驚きであった。接続詞などはまだ使用できていないが、時系列に沿って書けるようになった。過去の事実を完了形(タ形)で書けている箇所もあるが部分的で、動詞の活用など文法的なことについては明示的に意識されていないようだ。→《資料i》

D女:研修開始頃に比べるとかなり書けるようになったが、非漢字圏出身ということもあり、書くことに関してはまだ抵抗を感じている様子が作文からも感じられる。2行にまたがるような大きい文字で書いたり、行間を空けたり、改行を繰り返したり、絵を描いたり、様々な工夫をして紙面を埋めようと努力している。ただ、字数そのものは少なくても、昨日、何をしたのか、どんな感想を持ったのかは書かれている。

中国から来たA男、B女、C女は、出身国においても漢字に慣れ親しんだ言語生活

を送ってきたこともあってか、日本語で文を書くことに対する抵抗感が軽減されたようだ。自分で辞書を引きながら、400字詰め原稿用紙1枚ぐらいであれば、埋めてい

《資料h》

《資料i》

くのはさほど難しくないという感じになった。カザフスタン出身のD女は分量は少なくとも既習の表現を使って、背伸びせずに素直な日本語で文が書けるようになった。中国の子もカザフスタンの子も、文法的な間違いはあるものの、そういったことに過剰に縛られず、4ヶ月の学習期間で、自分だけの力で文が書けるようになったことは大変評価できるのではないだろうか。一例として、B女の日記を紹介する→《資料j》。どれも実習や行事の後に宿題として書いたもので、授業で添削活動をする前の資料である。日を追うごとに言いたいことが書けるようになっていると言えるのではないだろうか。

とはいえ、問題点としては、文法的な間違いや表記の間違いなどが少なくなく、正確さに欠けることがあげられる。これに関しては、フィードバックの仕方をより工夫することと、今回の「書くこと」の指導の他にも時間を使って、正確さを追求できるような工夫を考える必要があるのかもしれない。

《資料j》

5.今後の課題

児童生徒に対する日本語指導において、「読む」「書く」といった技能は学校での学習活動と密接に関係していることから、「読解」や「作文」の効果的な指導法が求められている。また、「読む」「書く」技能は、学校で求められる以外に、社会で生活していくためにも必要になってくる6)。初期指導の段階からこうした重要性を考慮して指導を組めないかという問題意識をどのように実践に移していったかを紹介し、できればフィードバックを得たいと考えて、本稿を著した。以下に全体的な反省と今後の課題を述べる。

今回の実践では、様々な活動と「書くこと」を結びつけ、それが短いものであっても言いたいことが書けるように、書いたことが機能するようにと考えた。しかし、「クイズ」の作成と発表にしても「宝探し」といったゲーム性を持たせた活動にしても、口頭でやりとりをしたりモデル文を読みとったりする段階では楽しく積極的に取り組めても、「書く」という作業に結びつけるところで一旦活動の流れが滞ってしまった。その理由としては、1つには、活発な実質活動と「書く」活動が結びつく流れ自体に児童たちが不慣れであったことがあげられるだろう。センターでは児童が「読む」「書く」といった言語活動を要求されるときは、文字や文を書き写したり音読したりすることが圧倒的に多い。普段の学習のパターンと異なるパターンで進めると、次に何をするのか、なぜこの段階で「書く」ことが求められるのかがなかなか伝わらなかった。また、流れだけではなく、その活動の意味するところを伝える難しさがあった。例えば、「○×クイズ」なら、どんな題材をクイズにすれば適切なのか、クイズにするにはどんな言語形式を選択すればよいのかを理解するのに時間がかかった。児童の母語を用いても、口頭での説明だけではおおまかなイメージしか伝わらず、具体的に何をどうすればよいのかに到達するまでに時間がかかった。前述のようにデモンストレーションとして回答者を設定し実施してみるなど、実際に体験してみることを通してようやく理解が進み、「書くこと」も進めることができた。

他にも反省点は多々ある。4章の実践例としては紹介していないが、「手順」ユニットで書いたレシピも「サンドイッチの作り方」であったため、書き記す過程で作り方を覚え、せっかく書いたレシピは調理実習のときには使用しなくても作業ができた。「宝探し」も未習の単語の意味を類推するなどして「宝を探す手順」の読みとりはどんどん進んだが、「宝」を手に入れてしまうと次の段階には進みづらかった。「次はA先生に『宝探し』をさせよう、こんなふうに書いてみよう」と水を向けても、「でもA先生は日本人なんだから中国語かロシア語で書いたのを読むんじゃないの?なぜ、日本語で書いてあげるの?私たちは日本語を読んだのに」というもっともな反論が出た。児童生徒の年齢や発達段階、そして日本語の習熟度にもよるが、読むことや書くことの意味と実質行動との関連をより丁寧に求めて、無理のない活動7)を組むことが肝要である。以下にこれまで述べてきた課題をまとめておく。

①書いた文を訂正しフィードバックする方法を工夫すること

これは「書きたいこと」と「書けること」の差を少しでも埋めるためと、正確さを上げるために必要だと思われる。

②「書くこと」にできるだけ無理なく結びつく活動を考慮すること

前述したが、一連の活動の中で「書くこと」がどのように機能することが求められるのか、また、活動自体が児童の個性や興味と適合しているのかを十分考慮して選択しなければならない。

③普段の「読み書き」練習の活動との関連づけをすること

これは、センターは初期指導の段階にあって、今回の実践のような活動と書字練習とを並行して行ったという事情から出てきた課題と言えるだろう。プログラム全体を整備していくことで少しでも解消できるのではないだろうか。

④学習活動で求められる「読み書き」の力を伸ばすこととの関連性を明確にすること

この4番目の課題は、今回の実践から出たものというより「書くこと」を初期指導段階で考えることに関する課題であろう。「話せるのに読み書きが苦手」という児童生徒の問題があり「書くこと」を考え直してみようとこの試みを始めた。しかし、本稿に資料として取り上げた成果物からもわかるように、言語習得のレベルから言えば、児童の読み書きの力は学校での教科学習に対応できるところまでには達していない。教科学習では「推測する」「結果について考察する」「意見を述べる」などといった活動とそれに伴う読み書きの力が求められ、それらと今回の実践とを結び付けて捉えるのは難しい。ただ、今回の実践によって、日本語で書くことに対して児童が持っていた抵抗感は軽減できたようであり、教科学習に到るまでの段階の1つを踏んで進めたと言えるのではないだろうか。また、センターで実施している内容重視型8)の授業では、時間のまとめとして簡単な書く作業を入れているが、この作業を工夫したり補強したりすることによって課題④にもある程度の回答が見いだせるのではないかと考えている。以上、積み残したことは多いが、それらを1つずつでも検討することを今後の実践課題として「書くこと」の指導について、再考を進めていきたい。

【注】

1)センターでは学齢の児童生徒は年齢や就学歴によって、中学生タイプ、小学生中高学年タイプ、小学生低学年タイプのクラスに分けられる。まれに、未就学児童が中心の就学準備タイプのクラスができることもある。これらのクラスを「子どもクラス」と総称している。

2)中国における作文教育の影響で、四字熟語や比喩など擬人法を多用することが多々見られる。また、市販されている『優秀作文選』等を書き写すといった指導もある(ロシア語圏出身の児童生徒にはこうした傾向は見られなかった)。

3)分類の項に上がっている作文・語彙・国語・行動といったラベルは、2章で説明したセンター「子どもクラス」の4つのプログラム(行動、ことば、教科、交流)の下位プログラムの名称である。67期で実施した「書くことの指導」プログラムは、基本的に従来の「作文」プログラムの枠内で実施したが、分類の項にあがっているように、それ以外のプログラムで実施したものもある。

4)品川(2001)では、日本語教育の現場において、講師は(クイズを含む)ゲームを「初級レベル、子ども、語彙の学習にとって適切である」と考えており、とくに「授業の周辺要素(授業の雰囲気やリズム)への効果を期待し」ていると指摘している。

5)これは、「手順ユニット」の宝探しで、自分たちが隠した「宝」を先生に見つけてもらうために「手順」を日本語で書くというタスクを実施したときにつまずいた要因にも通じる。

6)例えば、友だちへの手紙や伝言メモの類を書くことや読むこと、親からお遣いを頼まれたら、内容をメモしたりそれを頼りに行動したりすることなどもこれにあたるだろう。バスや電車に乗って目的地に行くときも、乗り換える場所や運賃など必要な情報を読み取りながら行く。子どもたちにとってより身近な行動として、プラモデルを組み立てたりテレビゲームやパソコンなどで遊んだりがあるが、こうしたときに説明書からルールや操作方法を読みとることに必要な力もこれにあたる。その意味でこれらの技能は、近年、言われている「生きる力」としても必要なものと言えるだろう。

7)この実践の後、同様の「書くこと」の指導プログラムを実施したときには、「作り方」を読みとって工作を作り、作品で遊ぶ等、「読み取り→行動」で一旦授業の流れを切り、「手順」に慣れてから別の課題で手順を書いたり、クイズを口頭で発表する前に「お手紙」のような形式で講師へクイズを出したりの工夫をし、スムーズに運んだ。

8)内容重視(content-baced)型のアプローチは、ことばの形式よりもことばを使って何をするかに重点を置いたもので、言語教育だけでなく、さまざまな教育活動に応用されている。言語と教科学習を統合的に指導するために適用されることがあり、センターでもサブプログラムの単位でこのアプローチを採用している。センター紀要6~9号に実践例などの詳細に関して、いくつか紹介がある。

【参考文献等】

①大村はま(1978)『やさしい国語教室』共文社

②齋藤ひろみ(2001)「実践報告:日本語学習初期段階における作文指導について考える-63期子どもクラスの作文の授業実践を基に-」『中国帰国者定着促進センター紀要第9号』中国帰国者定着促進センター

③品川直美(2001)「日本語教育におけるゲームに対する教師の意識と使用実態」『日本語教育110号』日本語教育学会

④中国帰国者定着促進センター(1995)『中国帰国者に対する日本語教育のカリキュラム開発に関する調査研究』中国帰国者定着促進センター

⑤中洲正堯・国語教育探求の会(1998)『子どもとひらく国語科学習材 音声言語編』明治図書

⑥波多野ファミリースクール・ホームページ(http://www2u.biglobe.ne.jp/~okr/)